2025年,工业和信息化部印发《智能制造典型场景参考指引(2025年版)》,明确围绕大模型、数字孪生等前沿技术深化制造业全链条赋能,同期世界经济论坛宣布12家新工厂加入全球灯塔网络,使这一智能制造标杆阵营扩容至201家,中国以79家占比42%位居全球首位。中国信息通信研究院《智能制造发展白皮书》显示,2021—2025年中国智慧工厂建设市场规模由约3200亿元增至超7500亿元,年均复合增长率达18.6%。这些动态与数据背后,是数字技术与制造业深度融合的必然趋势,智慧工厂作为新型工业化核心载体,正重塑全球产业竞争格局,其建设运营模式与发展战略规划成为各国产业升级的关键议题。

智慧工厂并非简单的设备自动化升级,而是基于工业4.0理念,深度融合工业互联网、人工智能、数字孪生、5G通信及边缘计算等前沿技术,构建覆盖设备层、控制层、车间层到企业层的智能化生产体系。根据中国信息通信研究院(CAICT)定义,它更强调系统级协同、全要素互联与全流程闭环优化,是智能制造体系在企业落地的核心载体,基本架构呈现设备-控制-操作-管理-企业五级体系,通过统一数据平台实现信息无缝流动,打破信息孤岛。设备层部署高精度传感器、智能仪表与工业机器人,实时采集多维度数据;控制层由PLC、DCS与边缘计算节点完成本地闭环控制;操作层通过MES与APS系统实现生产调度、质量追溯与能耗管理;管理层依托ERP、PLM与SCM系统支撑战略决策;企业层则通过工业大数据平台与AI模型实现预测性维护、智能排产与碳足迹追踪。

与数字工厂侧重数字化建模的基础属性不同,智慧工厂核心特征体现为四化一体:全流程数字化实现从研发设计到售后服务的全价值链数据贯通,埃森哲报告显示领先制造企业90%以上业务流程已实现在线化与数据化;决策智能化依托机器学习算法对海量数据实时分析,推动从经验驱动向模型驱动转变,麦肯锡研究表明应用AI优化排产的企业库存周转率提升22%,订单交付周期缩短31%;运营柔性化通过模块化产线与可重构制造系统,快速响应定制化需求,2024年具备柔性生产能力的智慧工厂订单满足率达96.4%,显著高于传统工厂的78.1%;绿色低碳化借助能源管理与碳管理平台实现能耗监控与碳排放核算,国家发改委要求2025年重点行业智慧工厂单位工业增加值能耗较2020年下降13.5%。此外,智慧工厂需符合IEC62443、GB/T35273等标准,涵盖功能安全、信息安全与供应链安全三大维度。

在建设过程中,智慧工厂遵循战略引领、技术适配、分步实施、价值优先原则,广泛渗透于汽车制造、电子信息、高端装备等多个行业,按技术应用深度分为基础智能化、深度智能化与标杆型(如灯塔工厂)三类,其中汽车制造领域智能化渗透率达42%。政策层面,《十四五智能制造发展规划》等国家级战略持续加码,工业互联网平台已覆盖全国超400个重点产业园区,边缘计算节点部署年均增长超30%,5G+工业互联网融合项目突破2万个,为工厂级数据交互与协同提供坚实支撑。

全球智慧工厂发展离不开工业4.0战略推动,这一由德国于2011年提出的理念,历经概念导入、规模化应用阶段后,已进入AI与制造业深度融合的新阶段。世界主要国家纷纷实践,德国西门子打造数字化企业平台,美国通用电气构建Predix工业互联网生态,日本丰田聚焦柔性生产与精益制造,中国海尔、美的通过灯塔工厂建设形成本土化范式,其中海尔以9家灯塔工厂位居全球企业首位。作为智能制造标杆,灯塔工厂通过规模化应用数字技术实现突破,新晋成员平均劳动生产率提高40%,交付周期缩短48%,人工智能与生成式AI用例占比达50%,推动产品缺陷率降低41%,能源消耗减少28%。

分布格局上,全球灯塔工厂呈现亚太主导、多极发展特征,亚太地区占总数65%以上,中国长三角、珠三角集中了全国68%的灯塔工厂,广东、江苏、山东三省合计占比38%。按总部所属地,中国本土企业拥有的灯塔工厂占比达57%,行业分布上光电电子、家用电器、设备制造、汽车零部件四大领域占比68.4%,锂电池、半导体等高端制造领域正加速突破。市场规模方面,全球智能制造市场2023年突破4500亿美元,预计2028年以16.5%年均复合增长率增至9500亿美元以上;中国市场2025年达7500亿元,区域呈现东强西进、多极协同态势,长三角渗透率超35%,珠三角示范项目数量居首,京津冀形成研发转化协同模式,中西部地区在政策支持下建设提速,2025年市场规模同比增长22.4%。

竞争格局呈现头部集中特征,全球8000余家智能制造服务商中,头部5%企业占据70%以上市场份额。中国企业在新能源、汽车等领域形成竞争优势,传统制造业智能转型市场规模突破2.8万亿元,年复合增长率保持18%以上。行业并购频繁,国际巨头通过收购AI芯片、工业软件企业完善布局,中国企业则侧重核心零部件国产化并购,加速突破技术瓶颈。

智慧工厂建设依赖完整产业链支撑,结构呈现硬件支撑-软件赋能-系统集成-场景应用核心链条,成本投入中硬件占60%-70%,软件与系统集成占20%-30%,运维与技术升级占10%左右,且软件投入占比逐年提升。上游华为、汇川技术等企业加速智能装备与工业软件迭代;中游宝信软件、阿里云等依托行业经验提供定制化解决方案;下游制造企业呈现需求碎片化、投入理性化、ROI导向明确特征,对轻量化智慧工厂方案需求激增。

作为算力核心的人工智能芯片,分为训练与推理类型,按架构可分为GPU、FPGA、ASIC等,2025年智慧工厂领域应用占比超30%,中国市场年增长率保持25%以上。虽英伟达、AMD占据高端主导,但华为昇腾、地平线等本土企业在中低端场景实现替代,其在生产排程优化、故障预测等任务中使企业效率平均提升20%-30%,未来低功耗、高实时性芯片需求增长,2025-2030年市场规模年均复合增长率有望保持20%以上。

被称为感知神经的传感器,涵盖温度、压力、视觉等多种类型,中国市场2024年达3630亿元,预计2025年增至3802亿元,智慧工厂应用占比提升至28%。区域呈现长三角、珠三角集聚特征,国际巨头占据高端市场,大立科技、华工科技等本土企业在细分领域形成优势,核心产品国产化率达65%以上,未来将向高精度、微型化、智能化、低功耗方向发展,年均增长率预计8%-10%。

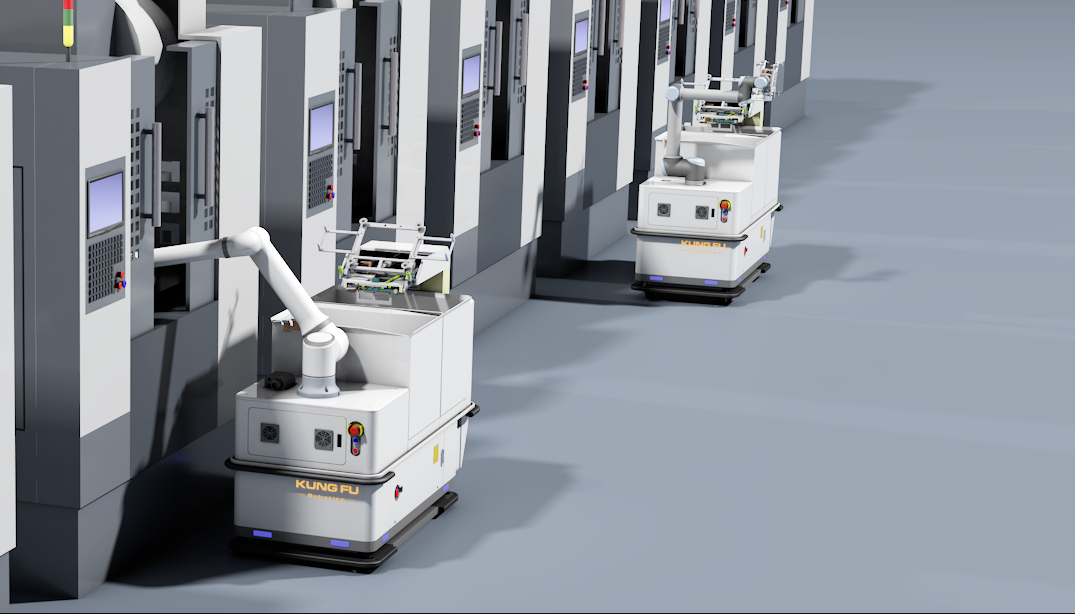

工业机器人作为执行单元,分为搬运、焊接等类型,中国工业机器人密度2025年达每万名工人450台,2024年机械臂市场规模193.4亿元,预计2025年突破200亿元,供给端国产化率超70%,需求集中在汽车、电子制造领域。ABB、发那科等国际品牌占据高端优势,新松机器人、埃斯顿自动化等本土企业快速崛起,核心零部件国产化率突破60%。随着AI与机器人融合加深,协作机器人、移动机器人需求迅猛增长,2025年中国工业应用移动机器人销售规模预计达243亿元,2025-2030年年均复合增长率保持10%以上。

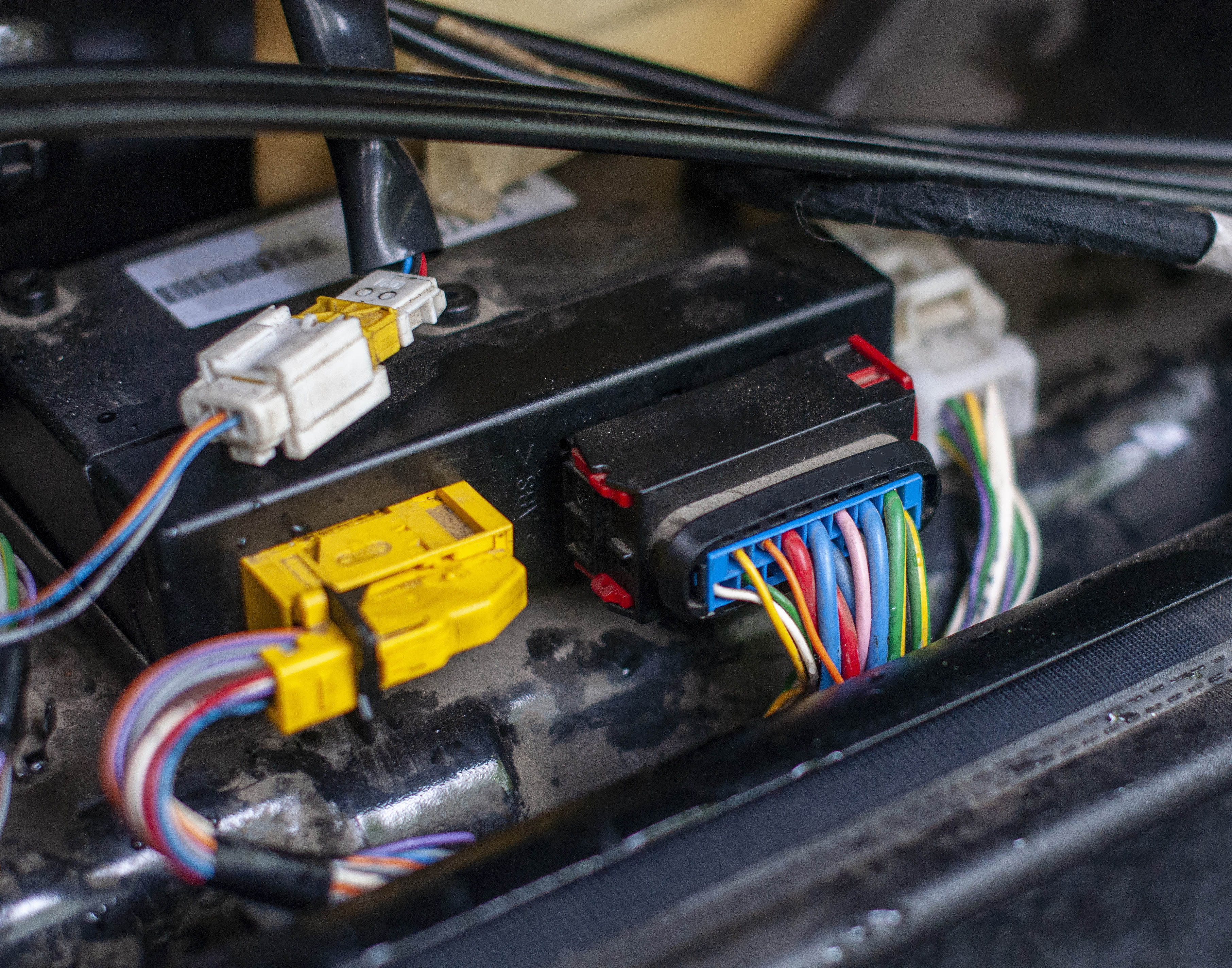

连接器作为连接系统核心部件,承担设备互联与信号传输功能,随着设备联网率与5G普及,高可靠性、高速传输连接器需求增长,2025年市场规模预计突破280亿元,万连科技、中航光电、立讯精密、电子谷等国内厂商占据市场前列。数控机床作为精密加工基础,中国市场2024年达480亿元,高档数控机床国产化率逐步提升至30%,未来向五轴联动、智能自适应加工方向发展,年均增长率预计7%左右。

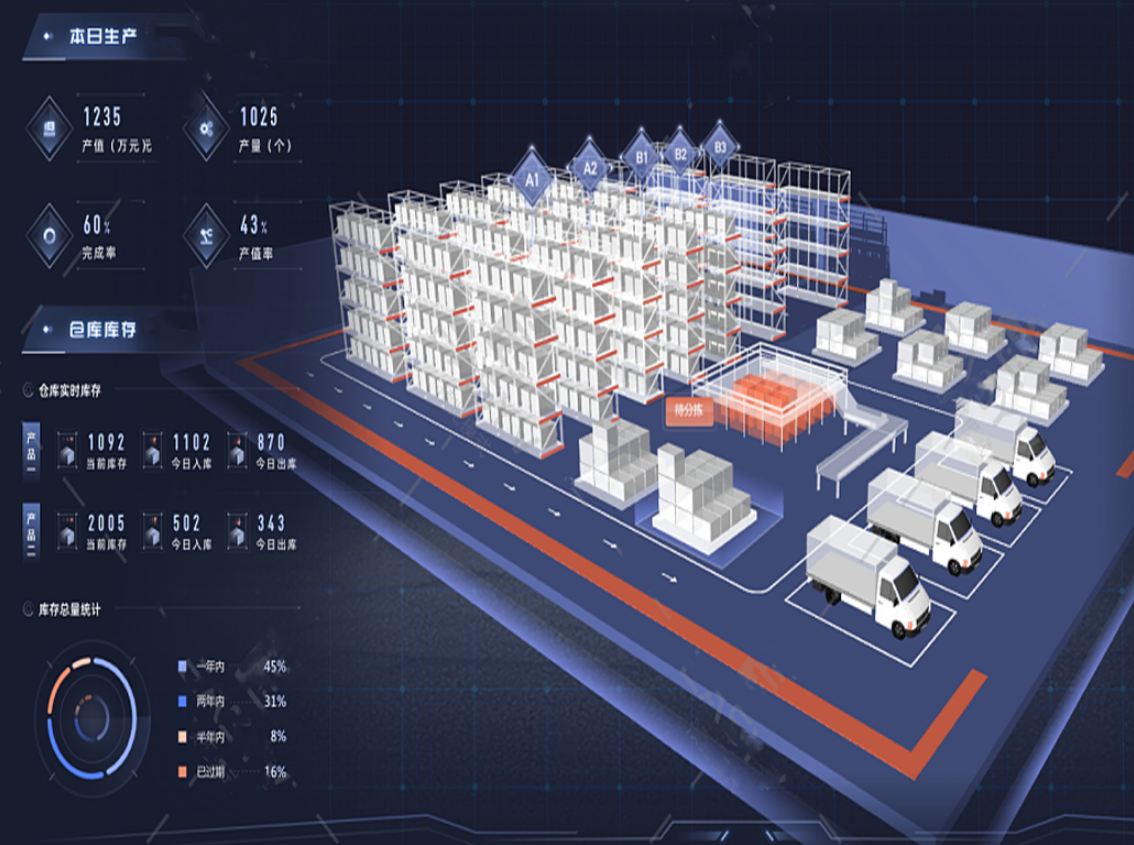

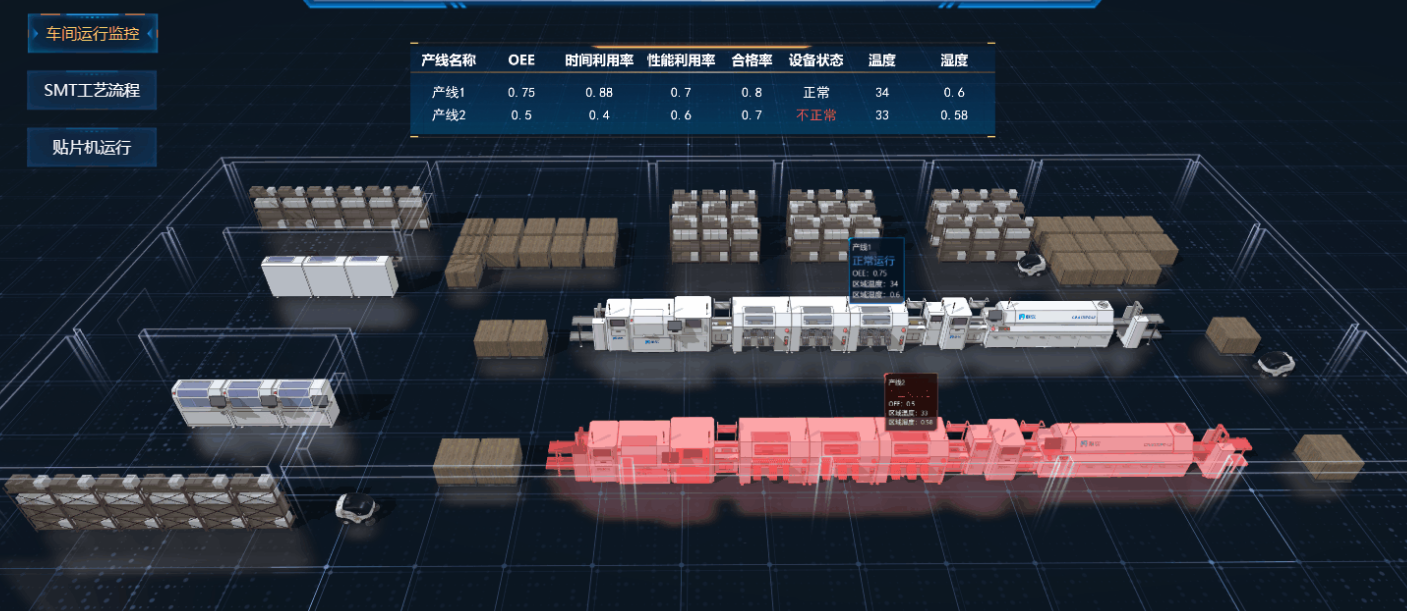

在中国,智慧工厂应用场景集中于生产制造、仓储物流、质量管控、设备运维四大领域,生产制造场景占比45%,仓储物流场景增速最快,2024年智能仓储市场规模1760.5亿元,同比增长14.8%;质量管控场景通过AI视觉检测平均降低不良率34.2%;设备运维场景依托预测性维护使设备故障率降低25%。

细分行业中,汽车行业的宁波极氪5G智慧工厂可满足超百万种个性化配置,一汽-大众天津分公司通过数字孪生使生产效率提升35%;电子信息行业的合肥联宝每0.5秒下线1台笔记本,破解离散制造业转型难题;锂电行业的宁德时代灯塔工厂设备联网率100%,单位产品制造成本降低20%,宜春龙蟠时代锂业成为区域转型标杆;医药行业的云南白药智慧工厂构建全流程追溯体系,满足GMP监管要求;装备制造领域的中联重科实现重型产线绿色高效生产,山西阳泉阀门通过智能仿真缩短研发周期近四成;传统行业中上海宝钢黑灯工厂、阳泉冀东水泥5G无人驾驶工厂、宁夏蒙牛智慧工厂均实现高效转型;食品饮料与纺织服装行业也加速跟进,通过智慧化改造提升运营效率。

这些实践表明,高端制造领域技术应用形成示范效应,带动传统制造业升级。未来,智慧工厂将呈现技术融合深化、解决方案定制化、中小企业普惠化趋势,行业集中度进一步提升。展望2025-2030年,中国智慧工厂市场有望突破1.8万亿元,年均增速维持在16%以上,发展重点从单点智能向全厂协同、硬件部署向数据价值挖掘、头部示范向中小企业普惠延伸。

全球智慧工厂将朝着全链协同、AI深度赋能、绿色低碳方向发展,中国凭借制造业基础、政策支持与技术创新能力,有望持续领跑全球转型进程。随着工业互联网与人工智能深度融合,智慧工厂将成为培育新质生产力的核心载体,推动制造业向高端化、智能化、绿色化转型。对于行业参与者而言,需强化跨技术融合能力、深耕垂直场景、构建开放生态,推动标准统一与安全合规建设,实现智慧工厂从建起来到用得好的质效跃升。