2023 年某智能工厂的工业机器人控制系统,因采用非屏蔽双绞线替代指定的屏蔽双绞线(阻抗 100Ω±5%),在车间强电磁环境(焊接设备、变频器干扰)下,机器人与控制柜的 EtherCAT 总线信号传输错误率从 0.01% 升至 5%,导致机器人频繁 “误动作”(如焊接轨迹偏移),产线良品率从 99% 降至 82%,日均损失超 30 万元。

在现代工业与消费电子领域,线束性能直接影响设备的可靠性与能效,若不加以注意,可能因为客户的选型失误,无法满足生产线的运行需求,导致严重的损失。本文将从分类逻辑、技术演进与行业趋势三个维度,系统为大家解析线束的分类方式以及选型要点。

线束的分类体系融合了材料特性、应用场景与功能需求,形成多维度的技术框架:

按电压等级划分

- 高压线束:工作电压≥60V(常见于新能源汽车的驱动系统),需满足大电流传输(如800V平台线束支持400A以上电流)和严苛的绝缘要求(耐电压强度≥5kV)。典型应用包括电动汽车的电池组连接与快充系统,其导线截面积通常在16-150mm²之间,采用镀锡铜或铝排材料以平衡导电性与轻量化。

- 低压线束:电压≤60V,主要用于信号传输与低功率供电(如汽车仪表板线束)。其导线截面积多为0.13-10mm²,采用双绞线或屏蔽线设计以抑制电磁干扰,常见于工业自动化设备的传感器连接。

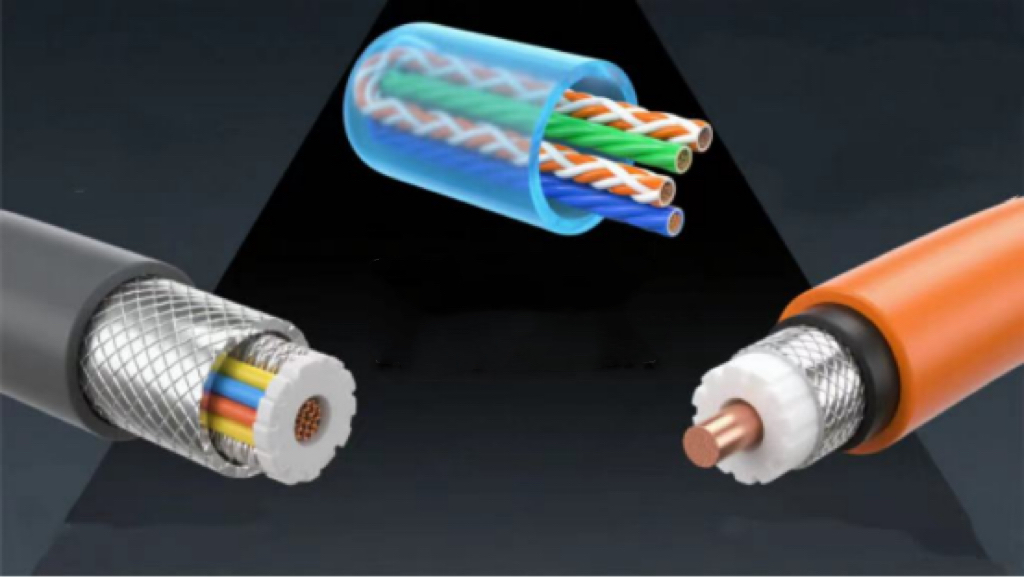

按结构与功能分类

- 双绞线:通过双绞结构抵消电磁干扰,广泛应用于CAN总线(传输速率1Mbps)和车载以太网(支持1Gbps),如特斯拉Model 3的自动驾驶传感器线束。

- 屏蔽线:采用铝箔或编织网屏蔽层,可将电磁辐射抑制在-60dB以下,适用于高频信号传输(如5G车载通信模块的Fakra同轴线)。

- 同轴电缆:阻抗特性严格(如50Ω/75Ω),用于射频信号传输,如卫星导航天线与毫米波雷达线束,其衰减率需控制在0.1dB/km以内。

按应用领域划分

- 汽车线束:占全球线束市场45%以上,包含高压动力线束(单车价值2000-3500元)、高速数据线束(如车载以太网)及车身线束(如车门线束)。新能源汽车的电动化与智能化推动高压线束需求激增,预计2030年全球市场规模将达998亿元。

- 工业线束:强调耐环境性(IP67防护等级)与抗振动能力,常见于机器人关节线束(耐弯折≥100万次)和工厂自动化设备的总线系统。

- 消费电子线束:追求微型化与柔性化,如手机Type-C线束采用0.05mm²超细导线,支持10Gbps数据传输与100W快充。

按材料体系划分

- 导体材料:

- 铜导线:导电率≥80%IACS,镀锡铜可防氧化(盐雾测试≥48小时无锈蚀),但成本较高。

- 铝导线:密度仅为铜的1/3,通过增大截面积(约1.3倍)与超声波焊接技术解决导电性与连接可靠性问题,已在比亚迪、特斯拉等车企批量应用。

- 绝缘材料:

- 热塑性材料(如PVC):成本低但耐温性差(-40℃~105℃),适用于普通低压线束。

- 工程塑料(如LCP):耐温达200℃,满足发动机舱等高湿热环境需求。

线束技术怎么开始它的革新之路的呢?

线束的技术革新贯穿其百年发展历程。早期线束以单股铜线为主,绝缘依赖橡胶或棉布胶带,主要用于照明与启动系统。1921年,福特T型车采用首条标准化线束,通过手工绑扎实现电路集成,但存在易磨损、抗振性差等问题。

随着汽车电子设备增加(如ECU、ABS系统),线束开始采用多路传输技术与模块化设计。1983年,通用汽车首次将CAN总线引入线束系统,导线数量减少40%,同时催生了双绞线与屏蔽线的规模化应用。

2000s-2010s是线束发展的材料与工艺突破期。铝导线替代铜材(减重30%)、硅橡胶绝缘材料耐温提升至250℃,推动高压线束在混合动力汽车中的应用。

同时,激光焊接技术使接触电阻降低至1mΩ以下,自动化压接机实现0.1mm²导线的精密加工,生产效率提升50%。

2020s至今,是线束智能化与集成化时代。线束融合传感器(如特斯拉BMS线束内置温度监测模块)与光纤传输(华为问界M5的25Gbps光模块),实现实时诊断与高速数据交互。线束的结构革新,域控制器架构(如大众MEB平台)将线束长度缩短30%,模块化设计支持一车一线定制化生产。

选型与应用的关键考量

- 电气参数:根据负载电流选择导线截面积(如10A负载需1.5mm²铜线),高频场景需验证阻抗匹配(如车载以太网50Ω±10%容差)。

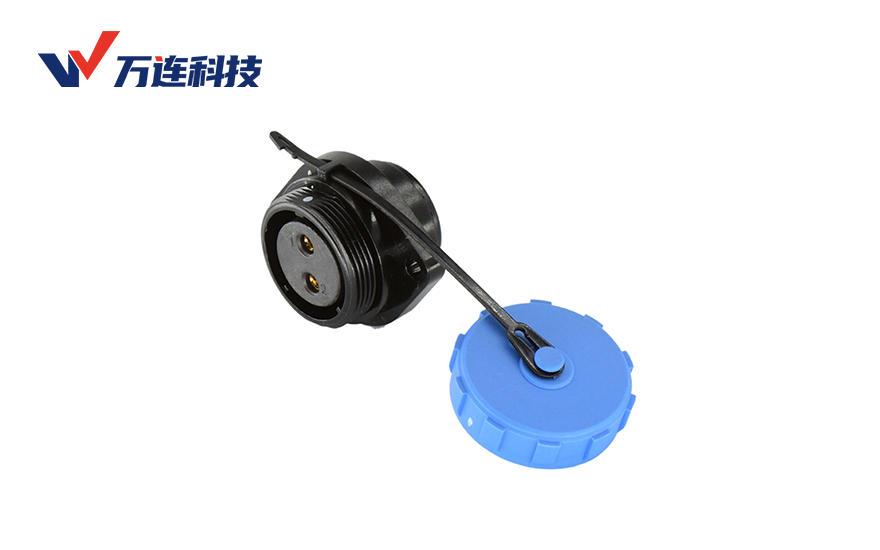

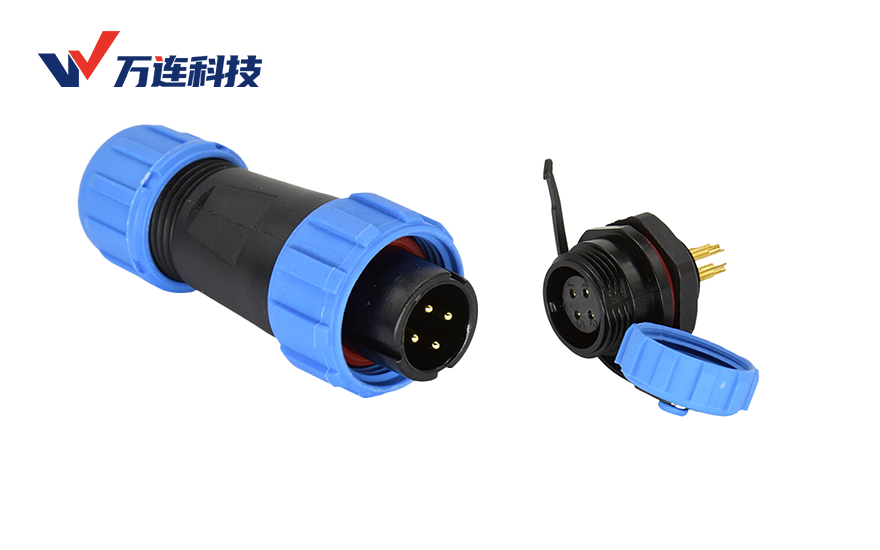

- 环境适应性:高温环境(如发动机舱)需采用耐200℃的LCP绝缘材料;潮湿环境需IP68防护等级的防水接插件。

成本与可靠性平衡

- 铝导线成本比铜低40%,但需额外投入超声波焊接设备(单台成本约200万元),适用于年产能超100万套的规模化场景。

- 屏蔽线成本高20%-30%,但可将EMI干扰降低至-60dB以下,优先用于ADAS等高灵敏度系统。

行业标准

- 汽车线束需通过IATF16949认证与USCAR-21振动测试(10G加速度,20小时无失效)。

- 工业线束需满足UL94 V0阻燃等级与IEC 61131-2机械振动标准。

线束的选型与应用是技术理性与商业逻辑的平衡艺术。从早期机械连接到智能集成,其发展历程折射出工业文明对效率与可靠性的永恒追求。在新能源与智能化浪潮下,线束正从“被动传输载体”转变为“主动感知节点”,其技术演进不仅关乎产品性能,更将深刻影响未来交通、工业与消费电子的产业格局。

选择适配的线束方案,需以应用场景为锚点,综合考量材料特性、工艺成本与行业趋势,方能在技术迭代中把握先机。万连科技持续为持续为消费类电子、新能源、汽车、智能家居、5G、医疗、航空、工业机器人等高精尖行业的客户提供系列化、多品种、多型号系统化创新可靠的线束连接方案,业务遍布全球。如您有所需要,请放心联系我们!

.png)