风力发电是利用风力驱动风力发电机组的风轮旋转,将空气动能转化为机械能,再通过发电机将机械能转化为电能的能源利用方式,其核心优势在于资源可再生性与环境友好性,是全球能源转型的核心支柱之一。风力发电机组则是实现这一能量转化的核心装备,通常由风轮(含叶片、轮毂)、传动系统(齿轮箱或直驱结构)、发电机、控制系统、塔架等关键部分构成,按安装场景可分为陆上与海上机型,按传动形式可分为双馈式、直驱式等主流类型。

在双碳目标与全球能源结构深度调整的叠加期,中国风电机组行业已超越单纯的规模扩张阶段,迈入以技术突破、效率提升、全球布局为核心的高质量发展新阶段。2025-2030年,随着国内风电大基地建设提速、海上风电向深远海突破,以及海外市场对低成本清洁能源装备需求激增,中国风电机组行业将从本土主导转向全球引领,其发展逻辑不仅关乎装备制造产业升级,更成为中国参与全球能源治理的关键支撑。

行业增长是政策引导、技术突破与市场升级形成的协同生态,共同构筑发展底层动力。

政策端形成“目标锚定+路径明确”支撑体系。《风能北京宣言2.0》提出“十五五”年新增装机不低于1.2亿千瓦(海上≥1500万千瓦),2030年累计达13亿千瓦,支撑非化石能源消费占比25%目标。政策精准赋能,深远海项目享0.1-0.2元/千瓦时补贴,15MW+机组研发获最高5000万元资助,“绿证”交易推动2024年消纳率达96.8%(较2020年+4.2pct)。政策组合直接带动2024年产量8699万千瓦(同比+9.6%),海上机型增速超50%。

技术突破重构成本与效率边界,风机大型化趋势显著。陆上机型从2020年3-4MW主流升级至2024年6-8MW,海上向16-18MW突破,明阳智能18MW机型单机年发电量8000万千瓦时(较10MW+60%)。大型化推动度电成本下降,陆上从2020年0.35元/千瓦时降至2024年0.25元/千瓦时,西北低至0.15元/千瓦时,实现煤电平价。智能化进一步挖潜:AI预测性维护提前1-3个月预警故障,降运维成本20%+、增发电量5%-8%;金风科技“WindSmart”系统将机组可利用率提至98.5%。

市场需求升级提供落地场景,国内呈“陆上大基地+海上集群”格局。内蒙古2024年新增装机1800万千瓦(占全国22.5%),江苏、广东海上新增占比85%(江苏累计超2000万千瓦)。海外成增长引擎:东南亚、中东需求激增,2024年出口增长71.9%,10MW+机型占出口订单40%,海外毛利率70%-80%(国内仅25%-30%),驱动头部企业全球化布局。

产业链已非线性传导,呈现“技术牵引、协同升级”特征,各环节突破相互赋能。

上游原材料呈现“普通材料规模化+高端材料进口替代”。钢铁2024年需求1800万吨,宝钢、鞍钢可批量生产1200MPa级专用厚钢板,单位千瓦耗量较2020年降40%,抵消8%价格涨幅。有色金属中,稀土永磁需求同比+22%(直驱风机驱动),北方稀土等企业将永磁体矫顽力提15%,但高精度铜材(进口依赖25%)、高端铝合金(30%)仍存短板。玻璃纤维国内产能占全球75%,中材科技等满足85%叶片需求,但碳纤维应用比例升至15%,高端产品仍依赖进口。

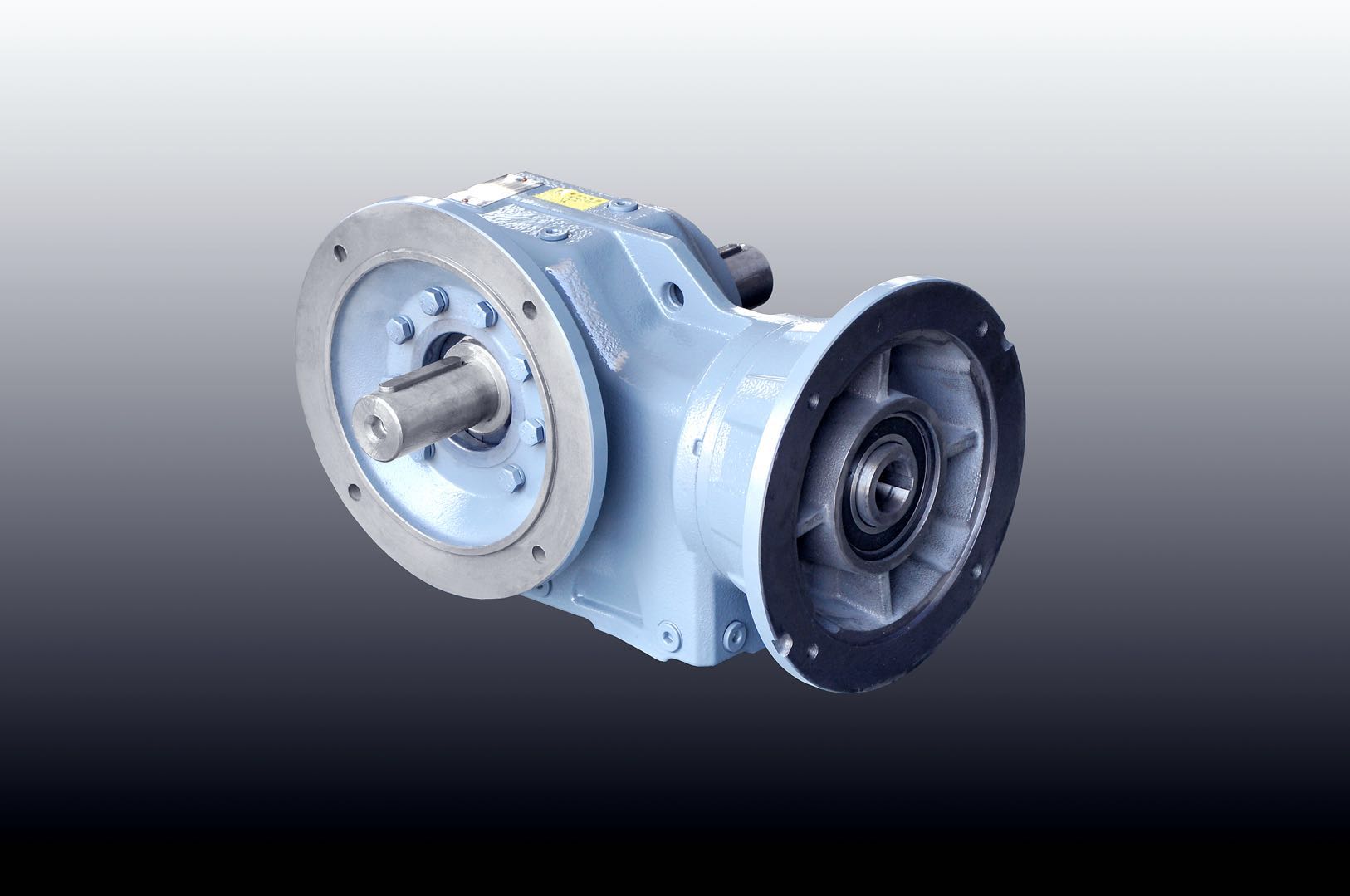

中游零部件形成“头部集中+技术壁垒深化”格局。叶片2024年市场规模507亿元,中材科技、时代新材占55%份额,120米+海上叶片批量生产,混合材料使重量降20%、寿命超25年。齿轮箱南高齿、大连重工占70%市场,10MW+机型传动效率98.5%,但高精度轴承进口依赖45%。主轴金雷股份等实现Φ1.2米以上量产,进口替代率从40%升至65%。零部件升级推动国产化率达92%(2020年85%),例如风电机组连接器组件,器技术性能直接影响发电效率与运维可靠性,目前国内连接器厂商以形成梯队化竞争格局,中航光电、泰科电子、万连科技、电子谷成为江苏、广东海上风电集群的核心供应商。整机制造呈现“技术分化+全球化布局”,金风科技(陆上双馈,市占21.5%)、明阳智能(海上半直驱)、远景能源(智能化)形成差异化竞争,行业CR5达75%(2020年65%),头部企业依托技术与规模主导市场。

中国风电机组行业的全球化已超越单纯的产品出口阶段,进入技术标准输出、本地化制造、全产业链协同的新阶段,在全球竞争格局中逐步从追随者转向引领者。

国际市场需求呈现区域分化+技术升级特征,欧洲作为海上风电发源地,聚焦深远海与漂浮式技术,2024年新增海上风电装机8.5GW,其中漂浮式占比达15%,对风机抗风浪、耐低温性能要求严苛;东南亚、中东市场则以陆上风电为主,注重成本控制,中国6-8MW陆上风机因度电成本低至0.25元/千瓦时,在这些市场份额已达35%;美国依托《通胀削减法案》,对本土制造的风电装备给予税收抵免,推动中国企业如金风科技在得克萨斯州布局组装厂,实现本地化率50%以上。这种区域差异要求中国企业提供“定制化解决方案”,而非单一产品,例如在沙特红海项目中,远景能源针对高温、高沙尘环境,对风机散热系统与叶片涂层进行专项改进,使机组可利用率提升至97%,远超业主预期的92%。

中国企业的全球竞争力不仅源于成本优势,更在于技术迭代速度与产业链协同能力。在技术标准方面,中国主导制定的《海上风电机组设计要求》已被国际电工委员会(IEC)采纳,成为全球海上风电设计的重要参考;在产业链协同方面,中材科技在越南布局叶片工厂,天顺风能在巴西建设塔筒生产线,实现“本土制造+全球采购”的协同模式,将海外项目交付周期从18个月缩短至12个月,显著优于欧洲企业的24个月。2024年,全球前十家风机企业中中国占据5席,金风科技、远景能源海外装机分别达2478.4MW、2284.8MW,合计占国内出口总量的83%,中国已成为全球最大的风电机组出口国。

但全球化进程仍面临挑战,欧盟通过CE认证、碳边境调节机制(CBAM)设置技术与贸易壁垒,使中国风机出口欧洲的认证成本增加12%;美国对进口风电装备的关税税率仍达25%,且要求本土化制造比例不低于55%;海外运维成本是国内的2-3倍,尤其是海上风电,单次检修船舶租赁费用超100万元,这些因素考验中国企业的全球化运营能力。对此,头部企业正通过“技术合作+本地化投资”应对,例如明阳智能与法国道达尔合作开发欧洲漂浮式风电项目,金风科技收购德国某风电运维企业,提升本地服务能力,逐步突破贸易壁垒。

2025-2030年:机遇与风险并存的高质量发展期

展望未来五年,中国风电机组行业将保持年均15%以上的增长,2030年累计装机有望突破13亿千瓦,但增长逻辑将从政策驱动转向技术+市场双轮驱动,同时面临技术迭代、成本波动等多重挑战。

核心机遇集中在三大领域,一是深远海风电装备,随着漂浮式技术成熟,深远海风电成本预计从2025年的2.2万元/千瓦降至2030年的1.5万元/千瓦,50米以上水深开发空间打开,预计2030年深远海装机占海上风电总量的35%,带动动态海缆、海上运维平台等配套产业增长;二是智能化系统,AI预测性维护、数字孪生等技术普及率将从2024年的40%提升至2030年的90%,相关市场规模突破500亿元,成为行业新的利润增长点;三是海外高端市场,欧洲、美洲对15MW以上大型风机需求增长,中国企业若能突破高端材料与核心部件技术,有望在这些高溢价市场占据20%以上份额,推动出口额突破2000亿元。

风险同样不容忽视,技术迭代风险方面,大型化进程中若出现叶片断裂、齿轮箱失效等可靠性问题,可能导致企业研发投入损失,2024年某企业10MW机型因主轴质量隐患,阶段性亏损超10亿元;原材料波动风险方面,稀土、高端钢材价格变动10%,将导致核心部件成本波动3%-5%,中小企业因议价能力弱,盈利空间受挤压;海外政策风险方面,欧盟CBAM机制2026年全面实施后,中国风电装备出口欧洲将面临碳成本,预计每吨CO₂征收80欧元,直接增加出口成本10%-15%。

2025-2030年,中国风电机组行业正站在全球引领的关键节点。其发展已不再是单纯的装备制造规模扩张,而是技术突破、产业链协同与全球化能力的综合竞争。未来,真正的行业领导者将是技术创新者+全球运营商,既能突破高端碳纤维、高精度轴承等核心技术,实现全产业链自主可控;又能构建本土研发+区域制造+全球服务的运营体系,应对不同市场的政策与需求差异。当中国风电机组不仅能满足国内能源转型需求,更能以技术标准与解决方案引领全球风电发展时,行业才算真正完成从制造大国到创新强国的跨越,而这正是中国风电机组行业的核心使命。