一个电梯系统里,从轿顶配电箱到楼层控制板,从通讯终端到轿厢内的每一个按钮,可能存在上百个连接节点——这些节点的可靠性,直接关系到电梯的安全运行与乘客体验。万连科技为电梯场景设计的连接解决方案,正是在这些看似微小的节点上,用工程逻辑构建起一套安全冗余体系。

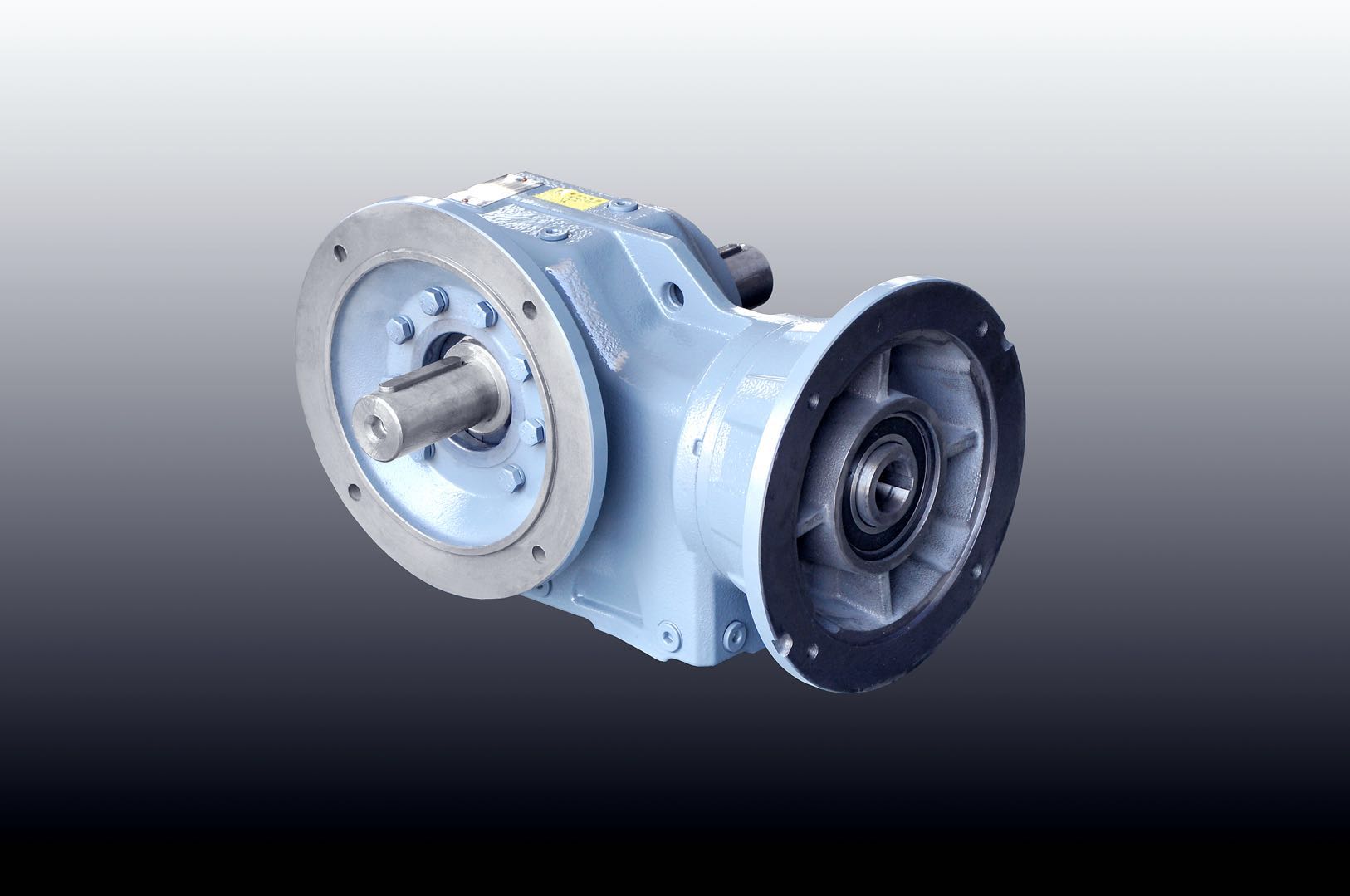

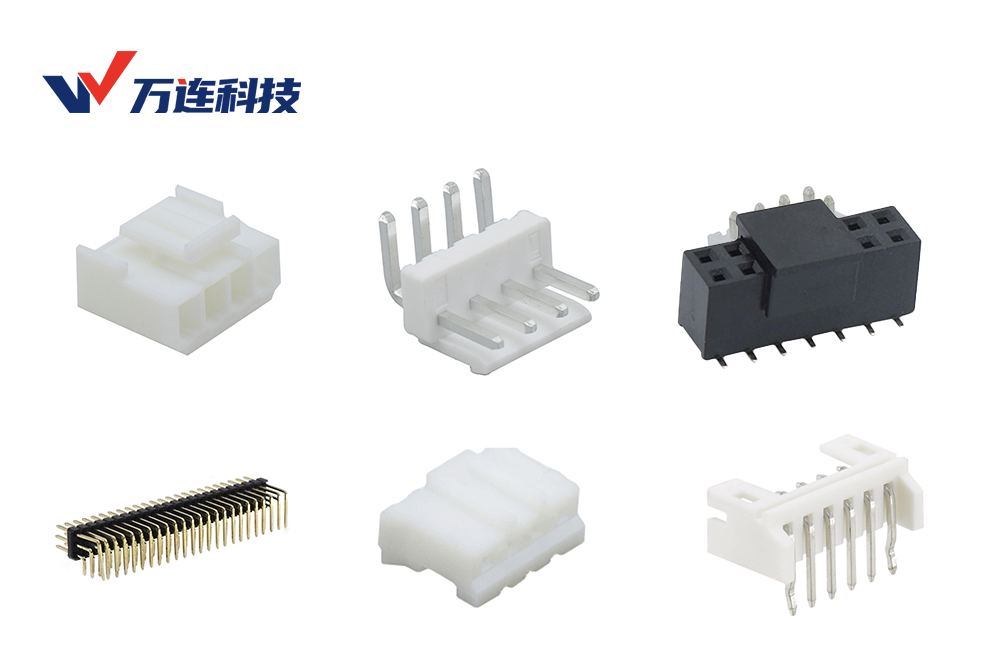

(图1)

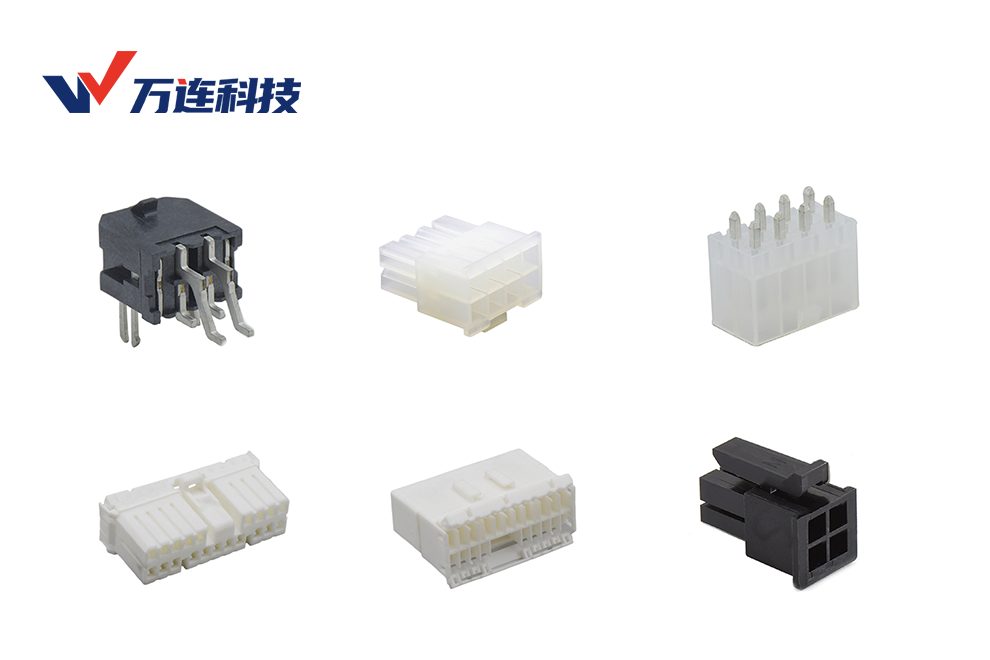

轿顶配电箱是电梯的动力中枢,这里的连接器要同时应对强电流与高频振动。电梯运行时,电机启动产生的瞬时电流可达额定值的3倍,普通连接器的触点容易因电弧烧蚀导致接触电阻增大。

万连科技的C3030系列胶壳与卧贴针座组合,采用加厚铜合金端子(厚度0.3mm),导电截面积达1.5mm²,在10A持续电流下的温升控制在15℃以内,远低于IEC60884标准规定的30℃上限。更关键的是其防振动设计:针座底部的加强筋将振动传递系数降低40%,配合C4201立插针座的弹性接触结构,在10-500Hz的振动测试中,接触电阻波动始终稳定在5mΩ以内。

(图2 轿顶配电箱模块)

与万连团队合作的电梯厂商的测试显示,采用这套方案后,轿顶配电箱的故障率较传统连接方式下降60%,尤其在老旧小区改造项目中,能有效抵御因建筑沉降导致的线路微位移。

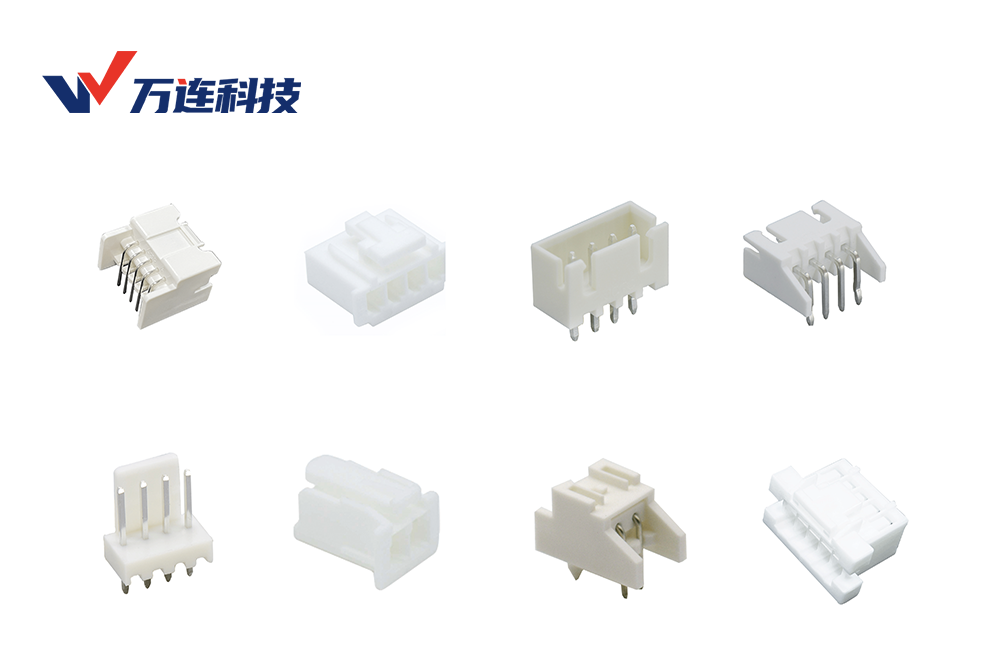

轿厢内部的控制模块,藏着连接设计的精细活儿。乘客按下楼层按钮的瞬间,指令信号要经过连接器传递到控制板,任何延迟或误动作都可能引发困扰。XH2.5mm系列胶壳与卧插针座在这里展现出优势:0.2mm的插合间隙确保信号传输延迟<1ms,满足电梯行业对指令响应速度的要求。

(图3 轿内控制模块)

针对轿厢内可能出现的潮湿环境(如梅雨季节),XA2.5mm系列连接器的针座采用LCP材料(液晶聚合物),吸水率<0.02%,在95%RH湿度环境下放置1000小时后,绝缘电阻仍保持在1000MΩ以上,避免了传统尼龙材料因吸湿导致的信号短路。某写字楼电梯的改造案例中,将按钮面板连接器更换为XA2.5mm系列后,因潮湿引发的按钮失灵故障从每月3次降至零。

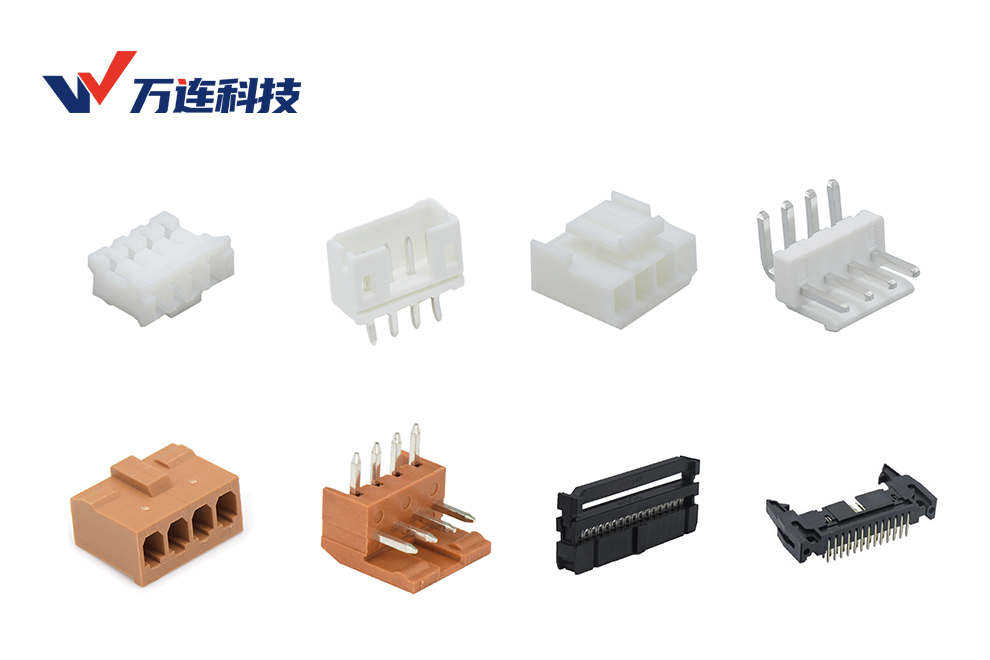

除了轿厢内部,楼层控制模块的连接器,也要经得起时间的考验。一栋高层建筑的电梯,楼层控制板可能安装在井道壁上,常年承受温度变化(-10℃~60℃)与灰尘侵蚀。PH2.0mm系列胶壳的设计直指这类痛点:外壳采用UL94V0级阻燃材料,在井道内可能出现的高温环境下不会释放有毒气体;针座的镀金触点(厚度0.8μm)经过5000次插拔测试后,接触电阻增加值<2mΩ,相当于一个普通家庭电梯10年的使用频次。

(图4 楼层控制模块)

VH3.96mm系列的卧插针座则解决了另一个难题——电梯井道内的线路检修空间狭窄,传统连接器需要专用工具才能插拔,而VH3.96mm的卡扣式设计允许徒手操作,将单次检修时间从30分钟缩短至10分钟。某住宅电梯维保团队的反馈显示,这种设计使年度维护成本降低30%。

通讯终端模块是电梯的神经末梢,负责传递运行状态数据到监控中心。这里的连接器不仅要稳定,还要抗干扰——电梯电机产生的电磁辐射可能干扰通讯信号,导致监控数据丢失。万连科技的2.54mm排针排母组合,通过双排错位排列设计,将相邻信号Pin的间距扩大至2mm,串扰衰减率提升至-50dB,满足GB/T17626.3对电磁兼容的要求。

(图5 通讯终端模块)

在需要长距离传输的场景,如观光电梯的井道通讯,VH系列电缆组件采用双绞线结构,每米绞合次数达30次,能有效抵消电磁感应产生的噪声,确保RS485通讯信号在100米距离内的误码率<10⁻⁸。某景区观光电梯项目中,这套通讯方案成功解决了因电机干扰导致的运行状态误报问题,使监控数据准确率从85%提升至99.9%。

配套线束的设计,藏着系统集成的隐性逻辑。电梯内的线束既要在狭小空间内弯曲布线(如轿厢顶部的夹层),又要耐受长期摩擦。万连科技的VH系列电缆组件采用耐油PVC护套,在往复弯曲测试中(弯曲半径5倍线径),可承受10万次循环不破裂,远超电梯行业5万次的标准。

(图6 连接方案配套线束)

更细节的是线束的固定方式:每间隔30cm设置一个防磨扣,避免与金属支架摩擦导致的绝缘层破损。这种设计在电梯运行时的效果尤为明显——某商业中心的高速电梯(速度3m/s)采用该线束后,因摩擦引发的线路故障从每年2次降至零。

从工程本质来看,电梯场景的连接解决方案,核心是在动态环境中保持静态可靠。电梯运行时的振动、温度波动、湿度变化,都是对连接器的持续考验。万连科技的方案没有追求炫技的设计,而是在材料选择、结构冗余、工艺细节上做足文章:铜合金端子的导电性能、LCP材料的耐候性、镀金层的抗腐蚀能力,每一项参数都指向长期稳定这一核心需求。

(图7)

正如电梯行业的安全哲学——99%的可靠性远远不够,必须追求99.99%的冗余,因为任何一个连接节点的失效,都可能放大为系统级的风险。

这些藏在电梯深处的连接器,或许永远不会被乘客看见,但它们的存在,恰是工程设计对安全二字的最佳诠释:不用华丽的技术名词,只在每一个毫米的间隙、每一次插拔的力度、每一层镀层的厚度里,守住安全的底线。当电梯平稳停靠,门机系统发出叮的提示音时,那些静默工作的连接器,早已完成了又一次无声的守护。

(图8)

从行业价值看,连接器的进化始终与人类对精准控制的追求同频。当工业4.0要求设备间实现纳秒级同步,当新能源汽车需要在-40℃至85℃环境下保持毫秒级通讯延迟,当物联网节点数量突破百亿级——这些需求都在倒逼连接器从物理连接升级为系统级可靠性解决方案。

万连科技团队的实践逻辑清晰:不追逐概念上的颠覆,而是在每一代产品中沉淀技术增量——从铜合金端子的导电效率到智能传感器的响应速度,从环保材料的降解率到模块化平台的适配精度,每一点进步都指向让连接更可靠的本质。

未来的连接器,或许会像今天的芯片一样,成为设备性能的隐形天花板。但万连科技团队更愿意将其视为基础支撑者——就像电梯里静默工作的连接器,不必站在聚光灯下,却能在毫厘之间,支撑起整个系统的安全与效率。这种隐性价值的坚守,或许正是电子连接器行业最坚实的发展逻辑。