机器人末端执行器作为连接机器人与作业对象的核心组件,被誉为机器人的“手”,其性能直接决定机器人的作业精度、灵活性与应用边界。随着工业自动化深化、服务机器人普及及人形机器人量产落地,2025-2030年全球及中国末端执行器行业将迎来技术迭代加速、市场规模扩容、国产化替代深化的黄金发展期,灵巧手作为高端细分领域更是成为行业增长的核心引擎。

一、行业综述与产业链格局

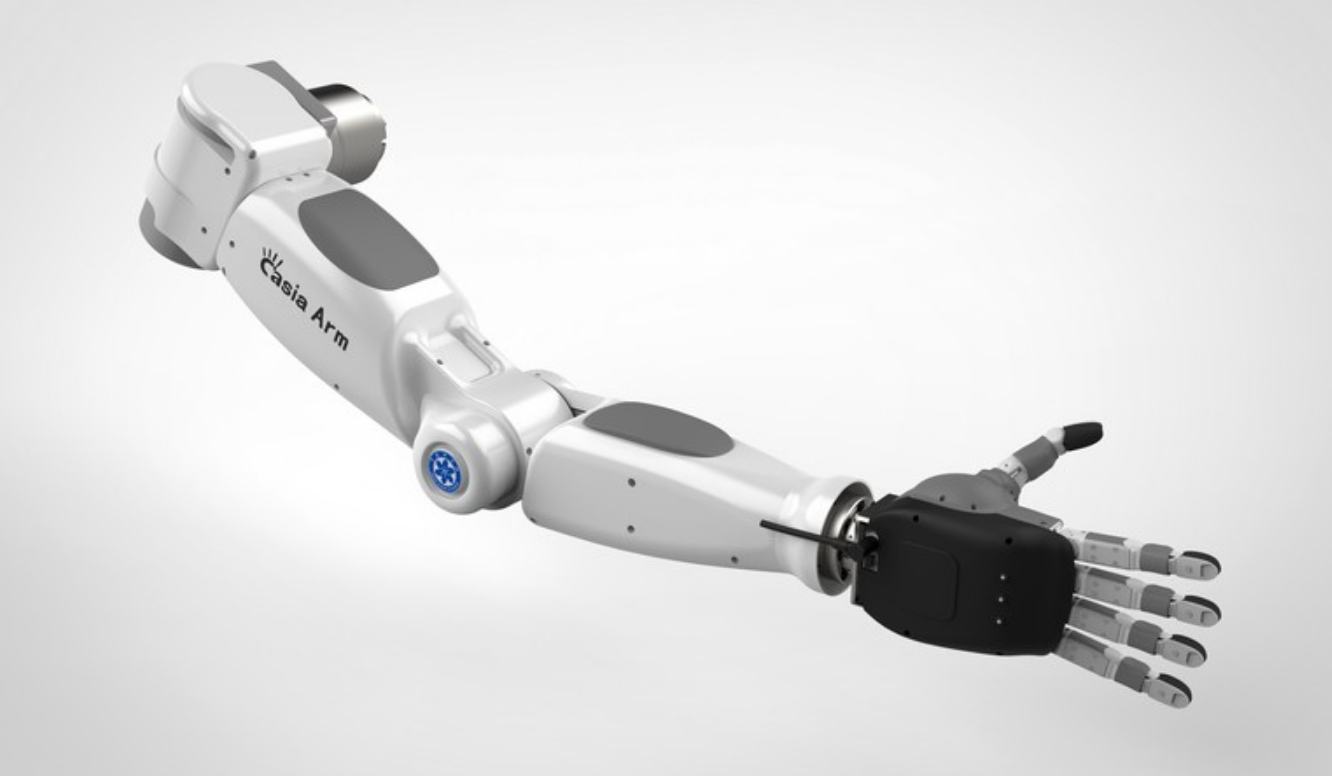

末端执行器是安装于机器人手臂末端,通过夹持、吸附、抓取等动作实现物料处理、装配、检测等任务的执行部件,按结构与功能可分为吸盘、夹爪、多指灵巧手三大核心品类。其中,吸盘依靠真空或气压吸附原理,适用于平整轻薄物料搬运,占全球市场份额约35%;夹爪通过机械开合实现夹持,结构简单成本可控,以40%的占比成为应用最广泛的类型;多指灵巧手模仿人类手部结构,具备多自由度与高感知能力,虽目前占比仅15%,但增速最快,成为高端机器人的核心配置。该行业隶属于机器人核心零部件赛道,兼具技术密集型与制造密集型特征,横跨材料科学、精密制造、电子传感等多个领域,发展进程与机器人产业升级高度同步。

末端执行器产业链层级清晰且协同紧密。

上游涵盖不锈钢/合金钢、复合材料、柔性材料等原材料,以及空心杯电机、传感器、控制器、谐波减速器等核心零部件,国际供应商在高精度电机、传感器领域占据优势,而国内宝钢、太钢、宁波韵升等企业已形成成熟的原材料供应体系,双环传动、柯力传感等企业在零部件领域逐步实现进口替代。

中游以末端执行器设计制造企业为主,呈现“国际巨头主导、本土企业突围”的格局,国际品牌凭借技术积累占据高端市场,中国企业在中低端市场快速崛起并向高端突破。

下游覆盖工业机器人、服务机器人、特种机器人、人形机器人等应用领域,终端需求渗透汽车制造、物流、医疗、消费电子等多个行业,形成多元化需求支撑。

二、全球行业发展现状与规模态势

全球末端执行器行业已历经三个发展阶段,从早期简单机械结构产品,到中期高精度稳定化升级,2025年后正式进入智能化升级阶段,以人形机器人灵巧手为代表向高自由度、高感知、仿生设计方向突破。当前全球市场已形成成熟供需格局,2025年市场规模预计达65亿美元(约合470亿元人民币),预计2030年将增长至105.8亿美元,2025-2030年复合增长率达13.8%。

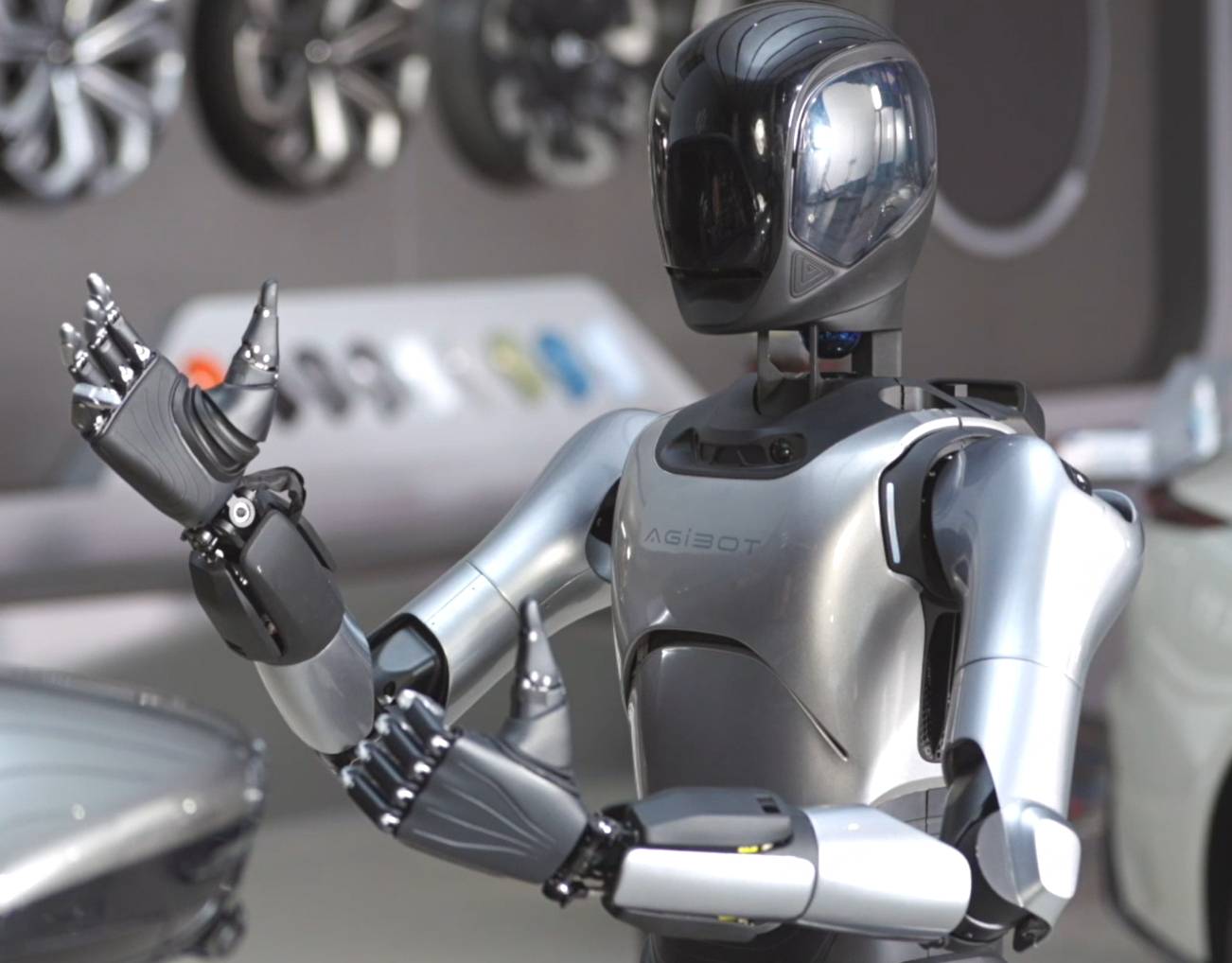

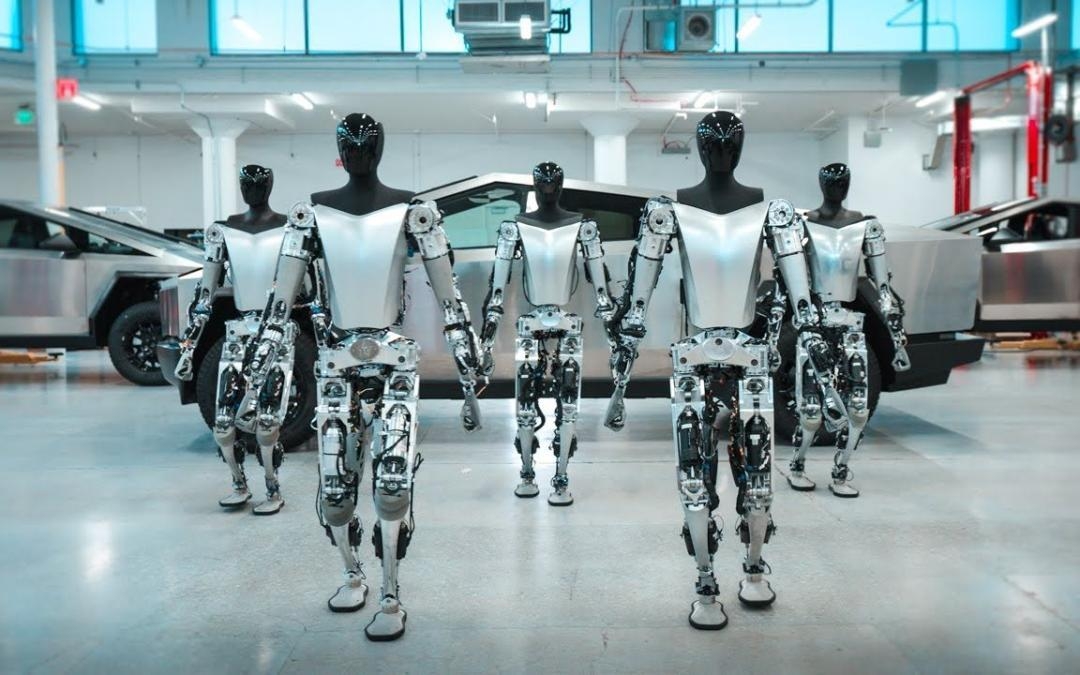

细分市场中,工业机器人仍是末端执行器的最大应用场景,汽车制造与电子制造是核心需求领域,2025年汽车制造领域占比约38%,新能源汽车生产线中真空末端执行器已实现冲压、焊接、喷涂全流程覆盖,单条产线配置数量较2020年增长220%。服务机器人与特种机器人领域增速领先,医疗领域虽当前渗透率仅9%,但受达芬奇手术机器人等高端设备驱动,预计2030年市场规模将达7.8亿美元,年均增速突破25%。人形机器人的产业化成为行业最大亮点,2025年作为量产元年,特斯拉Optimus、优必选等企业陆续推出量产机型,带动灵巧手需求爆发式增长,预计2025年灵巧手行业空间达13.62亿元,2030年将飙升至207.28亿元,复合增长率高达72.38%。

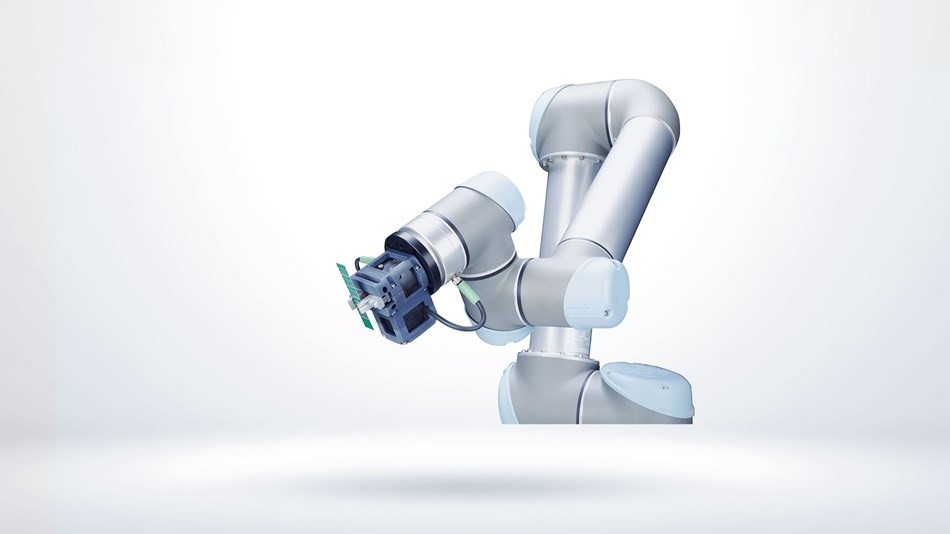

市场竞争方面,全球呈现梯队分化格局,Schunk、Festo、SMC Corporation等国际头部企业合计占据52%的市场份额,凭借技术壁垒与客户资源优势主导高端市场。行业集中度适中,前十大企业市场份额合计约50%-60%,未形成垄断格局。并购交易成为企业扩张的重要手段,国际巨头通过收购细分领域创新企业补充核心技术,本土企业则通过并购整合供应链资源,提升精密制造能力,行业并购活跃度随产业化加速持续提升。下游机器人产业的结构升级为末端执行器带来新需求,多关节机器人仍是市场主力,协作机器人、人形机器人等新兴品类推动产品向小型化、高精度、仿生化升级。

三、中国末端执行器技术进展及供应链

末端执行器的原材料

核心原材料价格受大宗商品市场与供需关系影响,不锈钢/合金钢价格相对稳定,钕铁硼磁材等磁性材料价格存在周期性波动,直接影响末端执行器生产成本,企业通过供应链整合与材料替代逐步降低价格波动风险。

原材料供应体系成熟,国内已形成完整的材料供应产业链。不锈钢/合金钢供应商以宝钢、太钢等企业为主;钕铁硼磁材供应集中于宁波韵升、中科三环等企业;复合材料与柔性材料领域,本土企业技术快速突破,逐步实现进口替代。

从核心原材料细分来看,不锈钢/合金钢主要用于机械结构件,保障产品强度与耐用性,SS400系列钢材在末端执行器中应用广泛;复合材料具有轻量化、高强度特性,用于提升产品性能与使用寿命,在高端灵巧手中应用占比逐步提升;柔性材料适配仿生感知需求,用于触觉传感器与柔性夹持结构,是灵巧手实现精细操作的关键材料。

末端执行器的零部件

末端执行器的核心零部件包括驱动模块(电机)、传动模块(腱绳、齿轮、连杆等)、感知模块(传感器)、控制器、连接器及工具/夹具等,各部件协同工作保障末端执行器的精准控制与灵活作业。

零部件市场呈现“高端进口、中端国产”格局。国际供应商在高精度电机、传感器领域占据优势,本土企业如星动纪元、魔法原子等在灵巧手专用零部件领域实现技术突破,逐步打破进口依赖。

驱动方式方面,液压驱动输出力矩大,适用于重型作业场景,但体积大、维护成本高,应用范围有限;气压驱动结构简单、成本低,广泛应用于普通夹爪,但控制精度较低;电动机驱动体积小、响应快、调控方便,是目前主流方案,空心杯电机与直流无刷电机在灵巧手中应用最为广泛。

关键零部件细分来看,传感器中六维力传感器测量精度最高,柔性触觉传感器实现仿生感知,是灵巧手的核心感知部件;工具/夹具根据应用场景定制化设计,适配不同作业需求,是末端执行器与作业对象直接交互的部件;控制器负责信号处理与动作控制,直接影响末端执行器的响应速度与控制精度,智能化水平持续提升;连接器承担零部件间的信号与动力传输功能,需具备高可靠性与适配性,中航光电、万连科技、电子谷等企业的连接器及线束产品已在末端执行器中广泛应用。

末端执行器加工工艺

技术路线呈现多元化特征,传动技术方面,腱绳传动、连杆传动、齿轮传动均有应用,尚未形成统一标准;驱动技术以电机驱动为主流;感知技术向多传感器融合方向发展,推动末端执行器向智能化升级。

生产工艺流程主要包括设计研发、原材料加工、零部件制造、装配调试、性能测试等环节,其中精密加工与装配调试直接决定产品精度与稳定性,是核心生产环节。

精密加工工艺涉及精密机械加工、微纳制造、3D打印等技术,用于实现零部件的高精度成型与装配,保障末端执行器的运动精度与结构可靠性,是高端灵巧手制造的关键技术。

关键核心技术包括高自由度结构设计、精密传动控制、仿生触觉感知、多传感器融合算法等,福特等企业通过专利布局(如节点设计)优化产品结构,提升灵活性与耐用性,推动技术持续迭代。

四、中国细分应用领域需求分析

(一)工业机器人:市场基石持续稳固

工业机器人是末端执行器的最大应用领域,2023年中国市场搭载智能真空末端执行器的工业机器人装机量达4.2万台,占工业机器人总销量的17.8%,预计2026年这一比例将突破25%。汽车制造与3C电子是核心需求场景,新能源汽车电池模组装配环节中,真空吸附技术使生产效率提升45%以上;半导体晶圆搬运、PCB板精密组装等场景对执行器真空度稳定性提出0.1Pa级控制要求,推动高精度产品需求增长。本土企业在中低端工业机器人末端执行器市场已形成批量供应能力,随着国产工业机器人市占率提升,末端执行器配套需求将持续扩大。

(二)服务机器人:多元化需求稳步增长

服务机器人末端执行器需适配家庭清洁、养老护理、商业服务等多样化场景,要求小型化、轻量化、高安全性,以夹爪与简易灵巧手为主。随着人口老龄化加剧与消费升级,服务机器人渗透率持续提升,带动末端执行器需求稳步增长,对柔性夹持与安全交互的要求不断提高。在养老护理场景中,末端执行器需具备轻柔抓取能力,避免对老人造成伤害;商业服务场景中,需实现精准的物品递送与操作,这些需求推动产品向柔性化、智能化升级。

(三)特种机器人:高端定制化需求突出

特种机器人应用于深海、高空、危险环境等特殊场景,末端执行器需具备耐极端环境、高可靠性等特性,以吸盘与专用夹爪为主,灵巧手在深海探测、特种作业等高端场景逐步落地。在深海探测领域,中航光电的WMR系列湿插拔光纤连接器通过挪威船级社认证,成功应用于极端环境;航天航空领域,耐辐照真空夹持系统已实现进口替代,满足高端特种作业需求。该领域虽市场规模相对较小,但技术壁垒高、附加值高,成为企业技术突破的重要方向。

(四)人形机器人:灵巧手需求爆发式增长

灵巧手是人形机器人的核心部件,约占整机成本的17%,需具备高自由度、高感知能力与仿生设计,以实现复杂精细操作。2025年人形机器人量产元年带动灵巧手产业化落地,特斯拉Optimus、宇树Dex5等产品已配备自研灵巧手,国内因时机器人、星动纪元等企业推出专用产品,技术路线逐步成熟。随着人形机器人应用场景从工业测试向消费、服务领域拓展,对灵巧手的操作精度、感知能力、耐用性要求持续提高,推动技术迭代加速。预计2025-2030年灵巧手行业复合增长率达72.38%,2030年市场空间突破200亿元,成为末端执行器行业增长最快的细分领域。

行业发展趋势与未来展望

2025-2030年,全球末端执行器行业将呈现三大发展趋势:一是技术智能化,AI与多传感器融合技术广泛应用,使末端执行器具备环境感知、自主决策与自适应能力,智能真空末端执行器配备的压力传感器、流量监测模块可使系统能耗降低22%,故障预警响应时间缩短至0.3秒;二是材料轻量化,碳纤维复合材料等新型材料使用率持续提升,产品重量减轻的同时耐久性显著增强,推动机器人整体性能优化;三是定制化凸显,下游应用场景多元化促使企业推出针对性解决方案,如Festo聚焦汽车行业开发耐高温产品线,Schmalz拓展光伏面板搬运专用方案。

中国市场方面,国产化替代将持续深化,政策支持与技术突破双轮驱动下,国产末端执行器在精度、可靠性等方面逐步接近国际水平,价格优势显著,预计2025年国产化率将提升至45%,2030年高端产品市场占有率有望突破40%。区域产业集群将进一步强化,长三角、珠三角、京津冀三大核心经济圈持续集聚资源,中西部地区形成次级增长极,构建完整产业链生态。同时,行业竞争将从价格竞争转向技术创新与客户服务竞争,企业需加大研发投入,突破高精度传感器、精密传动等核心技术瓶颈,提升定制化服务能力。

总体来看,2025-2030年全球及中国末端执行器行业发展前景广阔,市场规模将持续扩容,灵巧手成为核心增长引擎。中国企业在政策支持、产业链配套完善的优势下,有望实现从追随者到引领者的转变,但高端零部件进口依赖、技术标准不统一等挑战仍需应对。未来,随着技术创新加速与应用场景拓展,末端执行器将成为机器人产业高质量发展的核心支撑,为智能制造与数字经济转型注入强劲动力。