电力自动化是依托计算机、通信与自动控制技术,对电力系统发电、输电、变电、配电到用电全链条进行实时监测、精准调控与智能管理的技术体系及产业领域。其核心目标是通过数据采集、信息传输与智能决策,实现电网运行效率提升、安全风险防控与能源优化配置,涵盖设备状态感知、故障自动诊断、负荷动态调节等关键功能,是新型电力系统建设的核心支撑,覆盖硬件制造、软件开发、方案集成及运维服务全链条。.png)

因技术根基同属自动化范畴,电力自动化常与其他自动化概念产生边界模糊,易导致需求错配或技术选型偏差,需从核心定位与应用边界厘清差异。

一、电力自动化与相似概念的核心区别

(一)电力自动化与电气自动化

两者边界明确,电力自动化聚焦电力系统全链条的自动化管控,核心服务于发电侧、电网侧及用户侧的能源生产与配置,强调系统级协同调度与安全运行,应用于发电厂、变电站、电网调度中心等领域;电气自动化侧重电气设备与局部控制系统的自动化改造,覆盖工业电机控制、建筑电气运维等电能应用场景,核心是实现单一设备或局部回路的高效运行,属设备级技术范畴。前者具强系统属性,后者偏向设备应用属性。

(二)电力自动化与智能电网

电力自动化是智能电网的核心技术基础,智能电网则是其高级应用形态。电力自动化通过技术手段实现电网自动监测与控制,解决高效运行问题;智能电网融入物联网、大数据等技术,实现源网荷储协同优化、故障自愈等进阶功能,核心是构建柔性能源生态系统。例如,变电站自动化系统属电力自动化范畴,而基于数字孪生的智能变电站运维平台则是智能电网典型应用。

(三)电力自动化行业分类

按电力系统环节可分为四大核心领域:

发电自动化:涵盖发电厂整体控制系统、励磁控制系统、机组扭振保护装置等,聚焦新能源与传统电厂的高效并网与稳定运行;

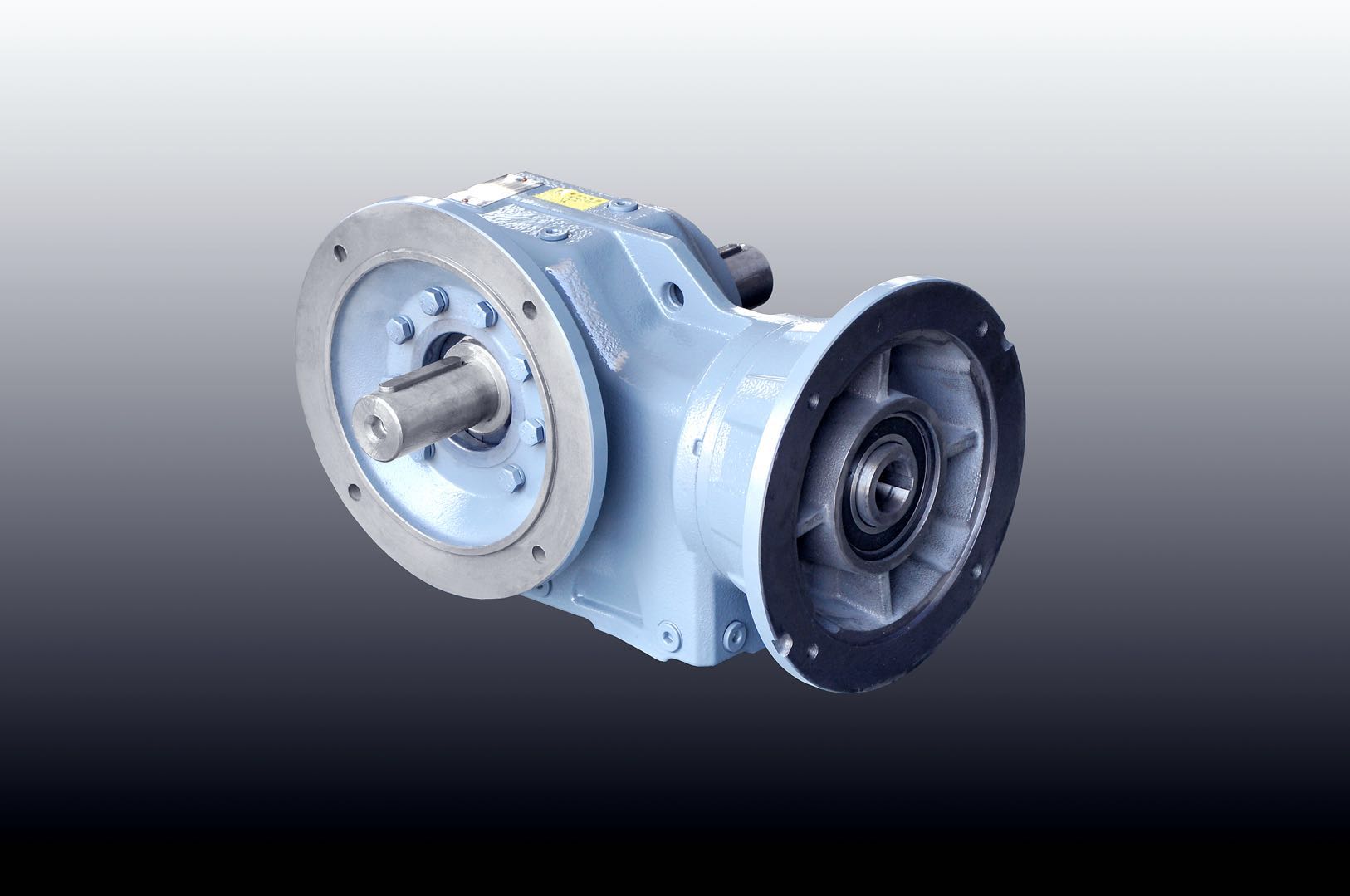

变电自动化:包括变电站监控系统、测控单元、五防系统等,核心是实现变电站的无人值守与智能化运维;

配电自动化:涉及馈线自动化终端、配网调度系统等,适配分布式能源接入与配网故障快速处置需求;

调度自动化:以电网调度中心为核心,包含负荷预测系统、故障信息系统、安全稳定控制系统等,实现全网资源优化配置。

二、中国电力自动化产业链全景梳理

(一)产业链结构与价值属性

产业链结构:呈上游供给-中游制造-下游应用层级架构。上游为原材料与核心部件供应,包括钢铁、电子元件、工业软件等,其中特种硅钢、IGBT模块、电力专用软件直接决定设备性能;中游为设备研发与系统集成,分一次设备(变压器、开关等)与二次设备(继电保护装置、监控系统等),头部企业已形成硬件+软件+解决方案一体化能力;下游覆盖发电、电网、工业用户等场景,国家电网、南方电网的投资需求直接驱动行业增长。长三角、珠三角、华北集中全国78%以上核心产能。

价值链属性:价值链呈凸型分布,中游设备制造与系统集成占核心利润。上游原材料竞争充分,特种硅钢毛利率12%-15%,通用电子元件不足10%;中游二次设备因技术壁垒毛利率达35%-45%,国电南瑞等龙头通过解决方案增值使整体毛利率超28%;下游因公共服务属性,利润受政策调控明显。价值重心向软件+服务迁移,2025年软件在设备总成本占比从2020年31%升至42%。

(二)上游市场核心支撑

钢铁市场:2025年全国钢材产量预计14.06亿吨,电力专用低损耗硅钢产量同比增长18%,钢损值降至0.85W/kg以下,满足特高压设备需求。宝武集团、首钢股份等占据70%以上高端电力用钢市场,稳定供应变压器铁芯、设备壳体等部件。

软件市场:2025年电力自动化软件市场规模突破380亿元,电网调度EMS系统、变电站监控SCADA系统等增速16%。市场呈龙头自研+第三方适配格局:国电南瑞、许继电气自研软件占比超60%,符合IEC61970标准;东方电子、金智科技在配网自动化软件市场占23%份额。故障预测类软件单价较传统监控软件高40%以上。

电子元件市场:2025年整体规模达19.86万亿元,电力专用传感器、IGBT模块、连接器等增速超20%。例如,在国产电力专用连接器市场中,立讯精密、万连科技、永贵电器等企业已形成差异化竞争优势。万连科技凭借高性价比与定制化服务在中小型储能项目中快速起量;立讯精密依托规模化生产能力将产品成本较进口品牌低28%;永贵电器可适配分布式能源灵活接入的户外安装与长期运维需求。此外,继电保护装置中国产IGBT渗透率58%,较2020年提升37个百分点;电力专用MCU芯片自主化率45%。移远通信、汇川技术主导中低端市场,高端传感器进口依存度约28%。

三、核心细分产品技术演进与市场格局

(一)发电厂自动化:新能源适配驱动技术重构

新能源装机爆发推动技术升级,2024年新能源装机占比超40%,2025年风光机组产量占比55%,市场需求从单机控制向场站集群控制、本地监控向云端调度、常规监测向多维度感知转变。

核心系统实现突破,许继电气数字式励磁调节器响应时间≤5ms,电压调节精度±0.5%,在百万千瓦级风电场渗透率92%;四方股份机组扭振保护装置采用0.1-50Hz宽频监测,故障动作时间<20ms,光伏大基地应用率超85%;国电南瑞DCS系统融合新能源功率预测,将火电调峰范围从50%扩至30%,盈利能力提升20%。

(二)变电站自动化:数字孪生引领智能化转型

特高压建设与存量改造双轮驱动,2025年1-8月电网工程投资3796亿元,特高压配套变电站投资占35%;78%的110kV及以上变电站启动智能化改造,配电自动化覆盖率62.3%。2024年市场规模514亿元,预计2025年破560亿元,2030年达650亿元,CAGR12%。

数字孪生重构运维模式,国电南瑞平台仿真精度97%,故障处理时间缩短60%,运维成本降低30%。核心装置升级:监控系统融合AI视觉识别,诊断准确率98.7%;东方电子测控单元采样速率2000点/秒,支持IEC61850标准,成本较进口低30%,农网占比超60%;五防系统与监控数据同源,操作正确率100%,倒闸效率提升40%。

竞争呈一超多强:国电南瑞市占率23%,许继电气、四方股份分别15%、13%,外资西门子、ABB合计不足10%。

(三)电网调度自动化:广域协同与智能决策升级

调度自动化从传统SCADA演进为广域监测-智能分析-协同控制体系。国家电网WAMS网络覆盖全国,数据采集周期25ms;华东电网AI动态潮流计算系统决策响应时间100ms,效率提升60%。

继电保护装置2025年市场规模186亿元,国产化率超72%,国电南瑞、四方股份合计占52%,成本较进口低18%,自适应保护产品2028年占比将达45%。故障信息系统3分钟内完成故障定位,效率提升4倍,华为5G+边缘计算方案时延<1s,省级调度中心渗透率80%。

(四)电网安全稳定控制系统:极端场景韧性保障

区域电网稳控系统实现跨区域协同,华北电网系统覆盖23GW新能源,新能源消纳率提升5%;华东电网在线预决策系统使供电可靠性达99.996%。

故障录波器完成智能升级,主流产品支持1000路以上信号录制,存储容量破1TB。AI辅助分析型录波器故障识别率超92%,分析时间从2小时缩至15分钟,新能源场站渗透率89%。2025年市场规模32亿元,同比增长14.3%。

四、行业发展趋势与战略升级路径

(一)技术演进的三大核心方向

1.人工智能的深度渗透

AI技术从辅助分析向决策主导升级,基于大语言模型的电网调度对话系统已在试点应用,可实现自然语言指令到控制策略的自动转换;AI巡检机器人渗透率将从2025年的21%提升至2030年的65%,通过多模态感知技术实现设备缺陷的精准识别。

2.数字基建的融合应用

5G电力专网实现全域覆盖,支撑配网终端的海量接入;边缘计算节点在变电站、新能源场站的部署密度提升至每平方公里3个,使数据处理时延压缩至10ms以内;智慧能源云平台整合"源网荷储"数据资源,国家电网的平台已接入超过5亿个终端设备,为虚拟电厂调度提供数据支撑。

3.极端环境适配技术突破

针对沙漠光伏基地的高温防尘自动化设备、海上风电的耐盐雾控制系统、高海拔地区的低气压适配装置实现量产,设备平均无故障时间(MTBF)提升至10万小时以上,较传统产品增长50%。

(二)产业格局的变革逻辑

1.国产替代的深化与分化

中低压领域已实现全面替代,2025年配电自动化终端国产化率达95%;高压高端领域加速突破,6500VIGBT预计2030年国产化率提升至70%;核心软件领域形成自主生态,EMS、SCADA系统国产化率维持100%。但高端传感器、特种芯片等细分领域仍依赖进口,进口依存度约28%。

2.竞争主体的跨界融合

传统设备企业向"能源互联网服务商"转型,国电南瑞构建了覆盖发电、电网、用户的全场景解决方案;ICT企业以数字技术切入,华为通过5G+边缘计算方案在配网自动化领域占据6.3%市场份额;"设备企业+ICT企业+电网用户"的协同创新联盟加速形成,联合开展数字孪生变电站、虚拟电厂等前沿技术试点。

可持续发展的战略建议

建议企业将研发投入强度提升至8%以上,聚焦三大方向。高压IGBT的元胞并联一致性技术,目标2027年实现6500V器件量产;电力专用AI芯片的算力提升,支撑每秒百万级数据处理;数字孪生的仿真精度优化,将误差控制在2%以内。联合高校共建电力自动化复合型人才培养基地,缓解12万人的专业人才缺口。

完善协同适配体系,参照IEC61970国际标准与国内GB/T44802-2024标准,建立覆盖"研发-生产-应用"全链条的标准体系,重点统一数据接口、通信协议与测试方法。推动新能源并网控制、虚拟电厂调度等新兴领域的标准制定,预计2027年前完成15项核心标准的发布,降低系统集成成本20%以上。

鼓励龙头企业牵头构建产业生态,带动中小企业向"专精特新"方向发展,在智能终端、专用软件等细分领域形成差异化竞争力。搭建技术创新共享平台,开放核心器件测试数据、软件接口规范等资源,缩短中小企业技术研发周期30%。推动产业链与金融资本深度融合,设立电力自动化产业基金,重点支持高端器件与智能算法研发。

建立电力自动化系统全生命周期安全管理体系,从芯片设计、固件开发到系统部署全环节融入安全机制。加强设备固件安全、数据传输加密与网络边界防护技术研发,定期开展国家级网络安全应急演练。构建跨企业的安全漏洞共享与响应机制,将漏洞修复响应时间缩短至24小时以内。