新能源汽车连接器是车辆动力传输、信号交互的核心部件,贯穿电池管理系统、电机控制系统、充电系统等关键环节。随着全球汽车产业向电动化、智能化、网联化深度转型,2025年后中国新能源汽车连接器行业将迎来市场规模持续扩容、技术迭代加速、国产化替代深化的关键发展期,成为新能源汽车产业链中增长确定性强、附加值高的核心赛道。

一、行业核心界定与发展基础

新能源汽车连接器专门适配纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车等车型,用于实现电源、信号、数据的稳定传输,覆盖整车、充电设施及相关配套设备的连接场景。它具备鲜明的核心特征:电压适配范围广,从低压12V延伸至高压800V及以上;能耐受振动、高低温等复杂环境,可靠性要求高;防护等级出色,可有效抵御粉尘、水汽侵入;还融合了传输、散热、锁止等多重功能,相比传统燃油车连接器,在耐压、载流、安全防护等方面的标准更为严苛。

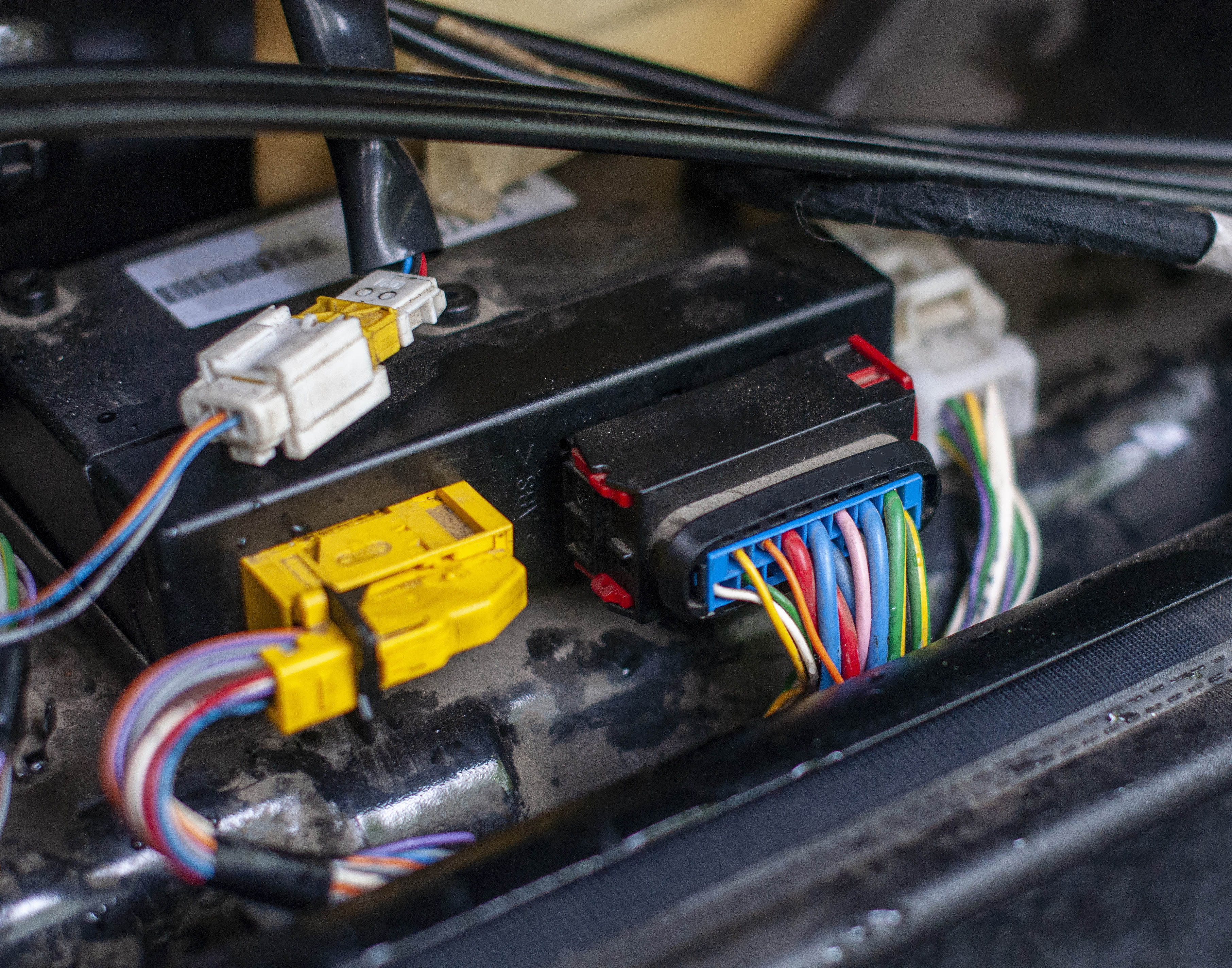

按应用场景和功能划分,其核心品类包括四大类:高压连接器负责传输动力电流,适配电池、电机、电控系统;充电连接器涵盖车载充电机连接器与充电桩连接器,是能量补给的关键;高速连接器包含射频连接器、以太网连接器,支撑车联网、自动驾驶的数据传输;换电连接器专为换电模式设计,实现电池快速更换时的电连接。此外,按电压等级可分为≥300V的高压连接器和≤12V的低压连接器,按连接方式则有焊接式、卡扣式、螺纹式等多种类型。

该行业隶属于电子元件制造行业中的连接器细分领域,同时深度嵌入新能源汽车产业链上游核心零部件环节,发展与新能源汽车整车制造、充电基础设施建设、汽车电子技术升级高度协同,既具备电子制造业技术密集的特点,又承载着汽车零部件行业对高可靠性的严格要求。

行业监管已形成“国家层面统筹+行业层面细化”的格局,国家市场监督管理总局、工业和信息化部负责制定产业发展政策、安全标准及市场准入规则,中国汽车工业协会(CAAM)、中国电子元件行业协会(CECA)等行业组织则承担技术研发协调、标准推广与行业自律工作,监管核心聚焦产品安全性、电磁兼容性、环境适应性等关键指标,通过强制性认证、质量抽检等方式保障行业规范发展。

标准建设已从早期的多标准并行,逐步走向“全球协同+本土适配”的成熟阶段,随着产业规模化发展,国际与国内标准逐步收敛,形成了覆盖接口形式、电气参数、安全要求的完整标准体系。国际标准以IEC(国际电工委员会)、ISO(国际标准化组织)体系为核心,包括IEC62196系列、ISO15118系列等,规范了充电接口、通信交互等关键环节;中国标准已构建起独立且兼容的体系,核心包括GB/T18487.1、GB/T20234系列等,既保障了国内市场的统一性,也为国际互认奠定了基础。政策层面,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》要求充电接口兼容性达100%,推动换电连接器标准化,“双积分”政策倒逼车企加速电动化,间接拉动连接器需求,新基建投资则为行业增长提供了坚实支撑。

二、全球及中国行业发展现状与格局

全球新能源汽车连接器行业的发展可分为三个阶段:2010-2015年是起步期,伴随新能源汽车量产萌芽,产品以低压连接器为主,技术主要基于传统汽车连接器升级;2016-2020年进入成长期,高压连接器需求爆发,国际巨头主导高端市场,国内企业开始积累技术经验;2021年后步入快速发展期,800V高压平台、快充技术、智能化升级推动产品快速迭代,中国企业在中高端市场实现突破,2025年后将逐步迈向技术自主与全球竞争的新阶段。中国行业发展与全球同步且增速更快,2018年后在新能源汽车补贴政策与市场需求的双重驱动下,行业进入规模化发展阶段,2023年起国产化替代加速,在高压、充电连接器领域形成批量供应能力,2025年已成为全球最大的新能源汽车连接器生产与消费市场。

全球连接器市场规模稳步增长,2023年全球电动汽车连接器市场规模达95亿美元,预计2025年将增至120亿美元,年复合增长率约12%,市场集中度较高,Molex、安费诺、泰科、万连科技等国际厂商凭借深厚的技术积累与稳定的客户资源,占据全球高端市场主导地位。全球汽车行业正加速向电动化转型,新能源汽车销量持续攀升,成为连接器需求增长的核心驱动力,2023年全球新能源汽车连接器需求主要集中在三大领域:整车制造占比60%以上,充电设施建设占比25%左右,电池管理系统占比15%左右,其中高压连接器是最大细分品类,2023年全球市场规模达55亿美元,预计2025年将增至70亿美元。

中国新能源汽车连接器生产企业形成了“国际巨头+本土龙头+细分企业”的竞争格局,国际企业如泰科、Molex等聚焦高端市场,本土企业中万连科技、立讯精密、比亚迪等已具备大规模生产能力,在高压、充电连接器领域实现批量配套,同时还存在一批专注于细分领域的中小企业,形成差异化竞争态势。

业务模式以“定制化配套+规模化生产”为主,头部企业深度绑定新能源汽车整车厂,开展同步研发与批量供货,部分企业采用“标准品+定制化”结合的模式,覆盖整车、充电桩等多场景需求。随着本土企业产能扩张与技术成熟,国内新能源汽车连接器产能已能满足中低端市场需求,高端市场仍有部分依赖进口,2023年中国新能源汽车连接器产量对应市场规模约35亿美元,预计2025年将增至50亿美元,年复合增长率约14.3%。

对外贸易呈现“进口高端+出口中低端”的格局,进口产品主要是高精度高速连接器、高压核心连接器等高端品类,用于满足国内高端车型配套需求,出口产品以充电连接器、中低压连接器为主,主要销往东南亚、欧洲等新能源汽车快速发展地区,随着本土企业技术升级,出口产品附加值逐步提升,高端产品出口份额持续扩大。

市场需求呈现“整车厂主导+场景多元化”的特征,核心需求方为比亚迪、蔚来、小鹏等新能源汽车整车制造企业,充电桩运营商、电池企业也是重要需求主体,市场需求朝着高电压、高功率、小型化、智能化方向发展,800V高压平台车型渗透率提升,直接带动高压连接器需求增长。流通体系以“直供模式为主,分销模式补充”,头部企业直接与整车厂、充电桩企业建立配套关系,开展定点供货,中小规模企业则通过分销渠道覆盖维修、改装等市场。

市场需求持续旺盛,2023年中国新能源汽车连接器市场规模约35亿美元,预计2025年将增至50亿美元,年复合增长率约14.3%,其中低压连接器增速最快,2023-2025年年复合增长率达18.2%,高压连接器市场规模最大,2025年预计达35亿美元。供需整体保持平衡,部分高端细分领域如高速连接器存在短期供给缺口,需依赖进口补充,中低端市场供给充足,竞争较为充分,市场价格呈现“高端稳定+中低端下行”的趋势,高端产品因技术壁垒保持较高价格水平,中低端产品受国产化替代与产能扩张影响,价格逐步走低。

行业发展面临三大核心痛点:高端技术壁垒、标准协同不足与成本压力。技术方面,高速传输、高压耐受、集成化设计等核心技术与国际巨头仍有差距,高精度传感器、特殊材料等依赖进口;标准方面,换电连接器等部分细分领域标准尚未完全统一,影响行业规模化发展;成本方面,原材料价格波动与整车厂降本压力,对企业盈利形成挤压,此外,行业竞争加剧、专业人才短缺等问题也制约着行业高质量发展。

三、成本结构、供应链与生产工艺

新能源汽车连接器的成本结构以原材料与制造加工为主,原材料占比约50%-60%,包括金属材料、绝缘材料、半导体材料等,制造加工成本占比约20%-30%,涵盖精密加工、装配、测试等环节,研发费用占比约10%-15%,高端产品的研发投入更高,生产要素以技术、资本、劳动力为主,技术密集型特征显著,核心依赖精密制造设备与专业技术人才。

原材料选择聚焦性能与可靠性,金属材料以铜合金、铝合金为主,保障导电性能与结构强度,绝缘材料采用耐高温、耐老化的工程塑料,如PA66、PBT等,磁性材料、半导体材料则用于传感器与控制模块,原材料供应体系成熟,国内宝钢、太钢等企业提供金属材料,国际化工企业主导高端绝缘材料供应,本土企业在中低端原材料领域已实现自主供应。

加工工艺涵盖精密机械加工、注塑成型、焊接、装配等环节,其中精密加工与装配是核心工艺,直接影响产品精度与可靠性,测试环节包括电气性能测试(接触电阻、绝缘电阻)、环境适应性测试(高低温、振动、防水)、寿命测试等,通过专业设备保障产品符合安全标准与使用要求。为提升效率、降低成本,部分企业已引入自动化生产线与智能检测设备,进一步提高加工精度与测试效率。同时,产品需满足GB18384-2020高压安全规范中的IP67防护与短路保护要求,车载以太网连接器还需通过ISO/SAE21434网络安全认证,提前储备AEC-Q200认证能力成为企业规避产品准入风险的关键。

行业战略地位与未来展望

新能源汽车连接器作为新能源汽车产业链的核心零部件,是保障车辆动力传输、信号交互的关键环节,其技术水平直接影响新能源汽车的安全性、可靠性与智能化程度,在全球汽车电动化、智能化转型的大背景下,行业已成为新能源汽车产业高质量发展的重要支撑,战略地位持续提升。

2025-2030年,中国新能源汽车连接器行业将受益于新能源汽车销量增长、充电基础设施建设、技术升级三大核心驱动力,市场规模保持高速增长。本土企业在政策支持与市场需求的双重驱动下,将加速技术创新与国产化替代进程,逐步从中低端市场向高端市场突破。同时,行业将呈现技术集成化、产品标准化、竞争全球化的发展特征,头部企业通过产业链整合与技术研发构建核心竞争力,行业集中度有望进一步提升。

总体来看,中国新能源汽车连接器行业已进入战略发展机遇期,其发展不仅关乎自身产业升级,更对新能源汽车产业链自主可控、全球竞争力提升具有重要意义,未来将成为全球新能源汽车连接器行业的核心增长极与创新高地。