在全球能源结构向低碳化、去中心化转型的关键阶段,储能技术已从新能源发电的配套补充跃升为能源系统安全稳定运行的核心枢纽与价值创造节点。其本质是通过电能的时空转移,破解可再生能源间歇性、波动性与用电负荷刚性需求之间的矛盾,同时为电网调峰调频、用户侧成本优化及能源安全保障提供底层支撑。

储能行业的发展不仅是技术迭代与市场扩张的过程,更是能源生产消费模式重构、产业生态协同升级的系统性变革——据国际能源署(IEA)《2024年全球能源转型报告》测算,若要实现2050年碳中和目标,全球储能装机容量需在2030年达到1.2TW,年复合增长率需维持在32%以上,这一增长态势将对产业链上下游及关联领域产生乘数级带动效应,成为推动“双碳”目标落地与新型电力系统建设的核心引擎。

储能行业发展前景与关联产业带动效应

政策端:全球三维政策体系构建发展保障

各国已形成“强制性标准+市场化激励+技术研发支持”的政策框架,为储能行业破局市场失灵。中国以《“十四五”新型储能发展实施方案》明确2025年30GW新型储能装机目标,通过“分时电价+容量补贴”(度电0.2-0.8元)及辅助服务市场机制,提升项目收益;欧盟《储能监管框架》确立储能独立市场地位,要求2030年技术成本降50%、并网效率提至90%,并设创新基金支持长时技术;美国《通胀削减法案》以30%投资抵免覆盖全周期成本,推动2024年装机量同比增78%。这类政策通过外部性内部化,为储能规模化应用铺路。

市场端:三场景驱动千亿级规模扩张

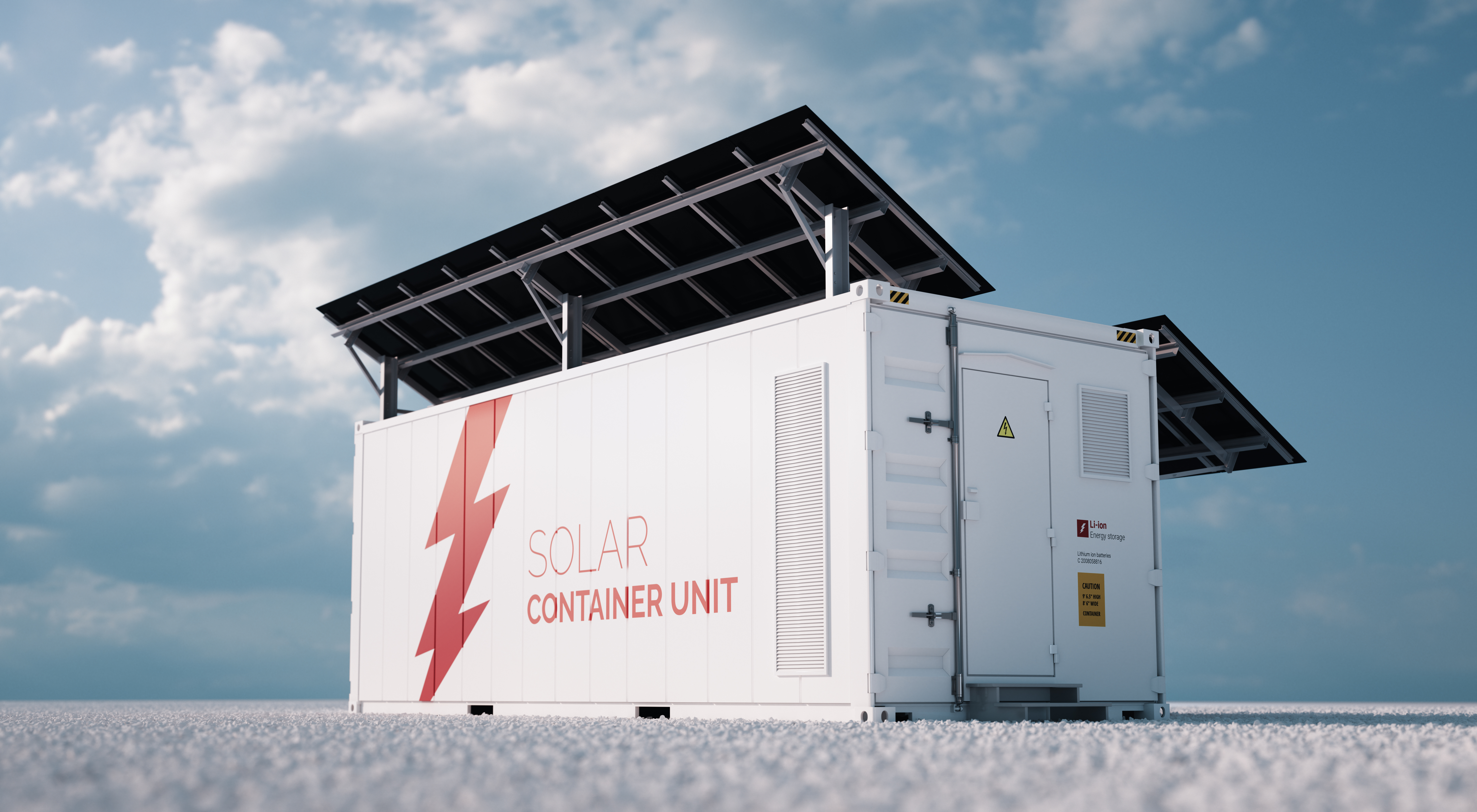

储能形成“发电侧-电网侧-用户侧”协同格局。发电侧为平抑风光波动,全球配储比例达15%-20%,中国要求未达标项目不得并网,2024年全球发电侧装机占比58%;电网侧储能承担调峰调频功能,2024年中国电网侧调用超12万次,保障电网稳定;用户侧中,工商业依托超0.8元/度峰谷价差实现盈利,欧洲(12%)、澳大利亚(18%)家庭储能渗透率高,中国户用市场2024年增速超80%。据CNESA数据,2024年全球新型储能装机46.8GW(+56%),预计2025年破70GW,2030年市场规模超5000亿美元。

技术端:多元路线与成本下降正向循环

储能技术呈“电化学为主导,长时技术为补充”格局。电化学储能中,锂电池占2024年装机86%,磷酸铁锂因安全、成本优势(较三元低15%-20%)占比超60%,宁德时代、比亚迪长寿命电池循环超1.5万次,度电成本降至0.3元以下;长时技术方面,大连融科100MW全钒液流电池效率75%,甘肃300MW压缩空气储能实现24小时放电,非电技术成本较2020年降30%。度电成本持续下降(2024年较2018年降60%)激活需求,技术多元化则降低单一依赖风险。

储能对关联产业的带动效应:产业链协同升级

上游原材料:结构性需求重塑产业方向

储能推动原材料向“高纯度、低碳化、循环化”转型。锂资源领域,2024年储能用锂需求62万吨LCE(占总需求35%),赣锋锂业盐湖提锂产能12万吨/年,电池级碳酸锂纯度超99.5%,格林美年处理20万吨退役电池,锂回收率超95%;镍钴领域,高镍电池需求推动华友钴业5万吨高冰镍投产,无钴技术降低钴依赖,2024年全球磷酸铁锂正极产量破200万吨(+45%);隔膜领域,恩捷股份等扩大涂覆隔膜产能,占比从2020年30%提至2024年65%,提升电池安全性。

中游核心设备:技术升级推动国产化与高端化

储能设备制造加速“高端化、智能化、国产化”。储能变流器(PCS)2024年全球市场280亿元,阳光电源、锦浪科技产品效率超98.5%,IGBT国产化率70%+;智能BMS(华为、宁德时代)电芯监测误差<2%,带动储能专用芯片市场增65%;系统集成领域,南网科技、海辰储能标准化集装箱占比70%,推动运维技术普及。先导智能锂电池产线占全球30%份额,技术跨领域复用形成协同。

下游应用与服务:场景延伸催生新业态

储能场景化应用激活新服务赛道。新能源配储推动运维升级,金风科技“风光储协同平台”带动运维设备需求,2024年运维市场120亿元;虚拟电厂(VPP)领域,中国2024年建成超200个项目(聚合12GW),国电南瑞调度系统接入5000+节点,用户侧参与调峰额外收益0.3元/度;“光储充检”一体化站2024年超3000座,特来电等系统日均服务300车次。储能正从“设备销售”转向“设备+服务”,提升产业附加值。这一发展也驱动连接器行业向高适配性升级:储能设备的高频充放电、多场景联动需求,使连接器向高压耐流、抗干扰方向迭代。万连科技、立讯精密、Molex等头部企业针对性布局储能专用连接器,其推出的防水防尘型产品可适配光储充检站户外环境,高稳定性连接器则支撑虚拟电厂多节点数据传输,为储能服务新业态落地提供核心连接支撑。

高端制造与数字技术深度融合

储能拉动高端制造与数字技术升级,装备制造领域,先导智能、赢合科技无人化产线带动工业机器人需求,2024年储能装备市场800亿元;新材料领域,中科院新型陶瓷涂层延长电池寿命50%,聚酰亚胺隔膜稳定性提30%;数字技术方面,百度智能云AI系统提升15%储能收益,中兴通讯5G模块(延迟<10ms)应用于100+项目,推动工业互联网发展。

储能行业的发展其实不仅是技术与市场的单向扩张,更是推动能源系统转型、产业生态重构的关键力量。其核心价值在于:通过电能时空转移破解可再生能源消纳难题,为新型电力系统建设提供底层支撑;通过产业链协同带动原材料、装备制造、数字技术等关联产业升级,形成万亿级产业生态;通过商业模式创新重构能源生产消费关系,推动能源服务向市场化、个性化转型。

未来,储能行业需突破三大核心挑战:技术层面,长时储能技术成本高、安全性问题仍是瓶颈,需加大液流电池、固态电池、钠离子电池等技术研发投入,推动非电储能技术规模化应用;产业层面,原材料价格波动与供应链稳定性风险需通过技术替代(如无钴电池、钠离子电池)、资源多元化布局(如海外锂资源开发、回收体系建设)缓解;市场层面,需完善储能电价机制、辅助服务市场规则,推动储能参与电力现货市场,进一步释放商业价值。

从长远看,随着储能与新能源、电网、数字技术的深度融合,其将从单一储能功能向“源网荷储”协同的综合能源服务平台转型,成为能源互联网的核心节点。这一过程不仅将带动关联产业持续增长,更将推动能源生产消费模式的根本性变革,为全球“双碳”目标落地与能源安全保障提供关键支撑。对于产业参与者而言,把握技术迭代方向、构建全产业链协同能力、创新商业模式,将是在储能产业浪潮中占据竞争优势的核心逻辑。

未来展望:紧跟行业扩展节奏

作为储能连接器领域的重要参与者,万连科技将紧扣储能行业技术演进与场景拓展节奏,从技术攻坚、场景适配、生态协同三大维度推进发展,深度嵌入全球储能产业升级进程。

万连科技以国产替代为核心方向,对标国际品牌技术标准,在核心材料选型、精密制造工艺上持续突破,通过性能接近或超越进口产品、兼具价格与服务优势的产品矩阵,扩大在储能高端市场的份额,同时保障关键零部件供应链安全,为储能产业国产化升级提供核心连接支撑。

在技术研发上,万连科技将聚焦储能领域“高压、高可靠、低损耗”的核心需求,加码高端产品技术攻关。针对长时储能技术(如液流电池、压缩空气储能)的特殊工况,研发适配高电压等级、耐强腐蚀环境的专用连接器,突破现有产品在极端条件下的性能限制;同步跟进固态电池、钠离子电池等新型储能技术路线,提前布局适配新电池体系的连接解决方案,抢占技术迭代先机,助力破解储能技术安全与成本瓶颈。

万连科技将深化“精准匹配+定制化服务”策略。面向发电侧大型储能电站,升级高压耐流连接器的稳定性与抗干扰能力,保障多设备协同运行中的电力与信号传输安全;针对“光储充检”一体化站的户外复杂环境,优化防水防尘、耐高温老化的产品特性,提升设备全天候运行适配性;聚焦虚拟电厂多节点联动需求,推出低延迟、高适配的信号连接器,支撑海量储能单元的精准调度与数据交互,全面覆盖“发电侧-电网侧-用户侧”全场景。

在未来,万连科技将以核心连接技术支撑储能产业突破技术瓶颈、完善商业生态,成为推动全球能源转型与新型电力系统建设的重要力量。