2025年,十五五规划建议明确提出前瞻布局未来产业,推动具身智能成为新的经济增长点,多地随之出台配套政策,昆山规划2027年具身智能相关产业规模超4000亿元,上海则对关键技术攻关提供最高5000万元资金支持。与此同时,《人工智能具身智能体应用框架及接口规范》团体标准正式立项,填补了行业接口标准化的空白,而人形机器人从春晚舞台的舞蹈表演到工厂的精密作业,从医疗康复的辅助护理到高危环境的救援巡检,正加速从实验室走向规模化应用。这场技术与产业的双重变革,不仅让具身智能市场规模预计在2035年突破万亿元,更给作为核心连接部件的连接器行业,带来了前所未有的发展机遇。

具身智能的核心是让智能体拥有身体,能够通过与物理环境的实时交互、感知和行动来学习与完成任务,实现从思考到行动的质的飞跃,其本质是构建感知-决策-执行的闭环系统。这一产业的核心要素包括作为引擎的大模型、作为燃料的数据以及作为交互载体的硬件终端,本体涵盖人形机器人、智能汽车、工业机械臂、无人机、eVTOL等具备物理交互能力的智能设备。从行业归属来看,它横跨人工智能、高端制造、物联网、汽车工业等多个领域,形成多产业交叉融合的生态。目前全球市场监管主要依托各细分领域既有法规,而标准规范正处于快速完善阶段,除了已立项的接口规范,中国信通院等机构也在推进智能物联网相关评估体系建设,为产业发展奠定基础。

全球具身智能产业已历经早期实验室探索、技术突破到如今的产业化加速阶段,政策支持与技术创新双轮驱动格局显著。美国在大模型技术与资本市场支持方面领先,欧洲聚焦工业场景应用,日本深耕人形机器人精密制造,中国则凭借完整产业链与政策红利,在市场规模与应用落地速度上占据优势。技术路线呈现多元化特征,包括基于自动驾驶大模型的延伸、分层端到端具身大模型、软硬件一体化研发、人形机器人专项突破、数字仿真与生成式AI融合等,这些技术路线已在多场景验证可行性。市场规模持续高速增长,2025年全球具身智能市场规模预计达195.25亿元,中国占比约27%,其中人形机器人市场规模达82.39亿元,中国贡献全球50%的份额,而高盛预测2035年全球人形机器人市场规模有望达到1540亿美元。分产品来看,人形机器人是核心增长点,智能汽车、无人机、eVTOL等领域需求同步攀升,工业制造、物流、医疗成为主要下游应用场景,共同构成了连接器需求的广阔市场。

中国具身智能产业正处于从技术验证期向规模化商用期快速过渡的关键阶段,市场参与者呈现多元化格局,包括优必选、智元机器人等专业人形机器人企业,聚焦工业机械臂的工业具身智能企业,百度、腾讯等依托大模型技术切入的AI与互联网大厂,以及华为、小鹏等从自动驾驶延伸布局的汽车企业。近年来行业融资热度高企,仅2025年上半年产业链融资事件就达144次,融资金额195亿元,企业数量呈爆发式增长,入场方式涵盖自主研发、产业链协同、跨界融合等多种形式。

生产供给端,中国已形成完整产业链,从核心零部件到终端产品的生产能力持续提升,格康电子、康瑞、万连科技、电子谷连接器等企业在连接器领域实现技术突破,具备为全球超300家企业提供定制化解决方案的能力;需求端,工业制造、仓储物流、医疗健康等领域需求刚性,精密制造场景中智能体可提升工作效率60%-80%,电子仓储拆包机器人准确度达96.7%,这些场景的规模化落地直接拉动连接器需求增长。不过产业发展仍面临部分核心技术攻关、标准体系完善、高端人才短缺等挑战,而这些挑战也恰恰是连接器行业实现技术升级与市场突围的关键切入点。

具身智能产业的爆发式增长,给连接器行业带来的机遇集中体现在需求规模扩张、应用场景多元化、技术升级迭代与产业生态协同四个维度。

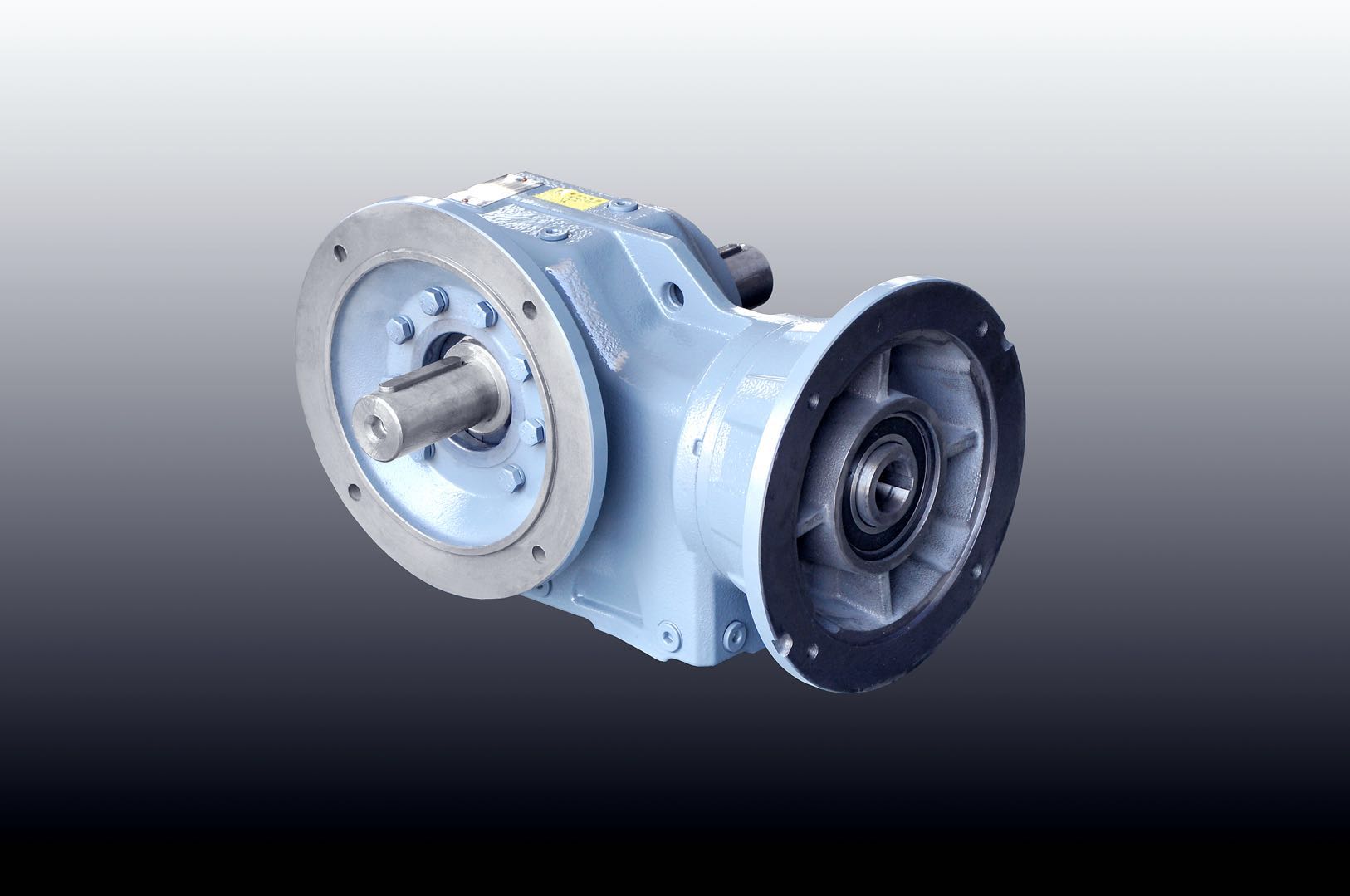

在需求规模方面,人形机器人成为最核心的增长引擎。随着灵巧手自由度不断升级,宇树科技发布的UnitreeDex5灵巧手采用单手20个自由度设计,对连接器的使用数量呈数倍增加。特斯拉Optimus机器人单臂连接器用量约15套,整机预估70-100套,而更复杂的机型单台用量可达到124套,对应价值量至少4000-6000元,部分高端连接器单价甚至超过100元。按照Omdia预测,2030年全球人形机器人连接器市场规模将超1.9亿元,而马斯克更预测2040年全球人形机器人规模或达100亿台,这背后蕴含的连接器潜在市场空间极为广阔。除了人形机器人,智能汽车自动驾驶功能升级、工业机械臂高精度操作需求、无人机与eVTOL的轻量化设计趋势,都在持续扩大连接器的整体需求体量,其中无人机与eVTOL领域的连接器需求年增长率已达18%。

应用场景的多元化催生了连接器的多元需求。工业制造场景中,连接器需要具备高可靠性、耐恶劣环境(如高温、高湿、粉尘)的特性,AGV机器人的充电连接器一天可能要插拔70-80次,需满足低温升、低接触阻抗和高插拔次数要求;医疗健康领域,连接器要符合生物兼容性标准,保障高精度信号传输,避免对医疗数据造成干扰;特种作业场景如排爆、救援、太空作业等,对连接器的坚固性、稳定性以及抗干扰能力有极高标准;家庭服务场景则要求连接器兼具小型化、低噪音与安全性。不同场景的差异化需求,推动连接器企业从标准化产品供应向定制化解决方案转型,拓展了市场边界。

技术升级驱动连接器产品向高端化迭代。具身智能设备的复杂运动与高密度集成,对连接器性能提出了前所未有的严苛要求。小型化方面,人形机器人内部空间紧凑,髋关节模组可用空间已压缩至指甲盖大小,要求连接器外径从传统5毫米降至3毫米以下,针脚间距实现0.3毫米级突破;集成化方面,需在有限空间内同时传输电力和数据,支持多个信号通道,避免传统分离式设计的空间浪费;高速传输方面,人形机器人每秒需处理上千个运动指令,要求连接器支持16Gbps的高速信号传输,确保微秒级响应,保障传感器数据与控制指令的实时交互;稳定性方面,连接器需承受每日数万次拉伸、扭转等复合机械应力,保持接触电阻稳定,部分场景下要求弯折寿命达到2000万次以上,在-40℃至125℃的宽温环境中仍能正常工作;环境适应性方面,防水、防尘、防盐雾、抗振动、电磁屏蔽等性能成为基本要求,以应对不同应用场景的复杂工况。这些性能要求倒逼连接器企业加大研发投入,突破材料、结构设计等方面的技术瓶颈,推动产品向高端化升级,提升附加值。

产业生态协同则为连接器企业创造了长期合作机遇。具身智能企业多采用硬件+软件+服务的一体化模式,对供应链稳定性和协同研发能力要求极高。连接器作为贯穿感知层、控制层、执行层的关键部件,其性能直接影响整个智能体的运行效率与可靠性,因此下游企业更倾向于与连接器企业建立深度合作关系,从产品设计初期就开展协同研发。例如联通数科通过芯模算力一体化方案,将连接器等硬件纳入整体解决方案,接入的机器人用户数已达4.5万个,其中工业机器人用户2.1万个。这种生态化合作模式,让连接器企业不再是单纯的零部件供应商,而是成为下游企业的核心合作伙伴,通过模块化设计与敏捷定制服务,深度融入产业生态,为长期发展奠定基础。

从全球格局到中国实践,具身智能产业正以不可逆转的趋势重塑高端制造业的发展格局。作为连接智能与物理世界的桥梁,连接器行业不仅迎来了规模性的需求增长,更在技术升级与场景拓展中实现了产业价值的提升。未来,能够精准把握具身智能技术演进方向、满足细分场景差异化需求、深度参与产业生态协同的连接器企业,将在这场产业变革中抢占先机,不仅能分享万亿元市场的增长红利,更能推动自身从零部件供应商向核心技术解决方案提供商转型,为具身智能产业的高质量发展提供坚实支撑。