IO-LINK技术作为工业自动化领域的核心通信技术,正随着智能制造的深度推进迎来爆发式增长,其以开放标准、低成本、高兼容性的优势,成为传感器、执行器与控制器双向通信的关键纽带,被业内喻为传感器领域的USB。这一技术革命不仅重塑了工业通信的底层逻辑,更给作为核心配套的连接器行业带来了需求扩张、技术升级与国产替代的多重机遇,成为2025-2031年间制造业升级浪潮中不可忽视的投资赛道。

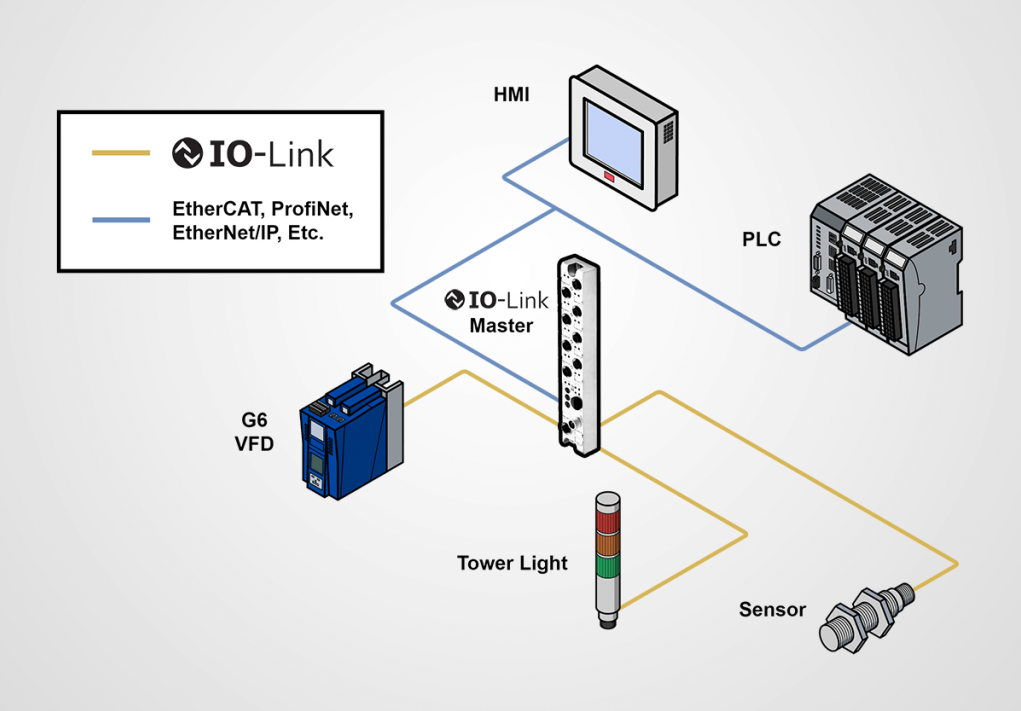

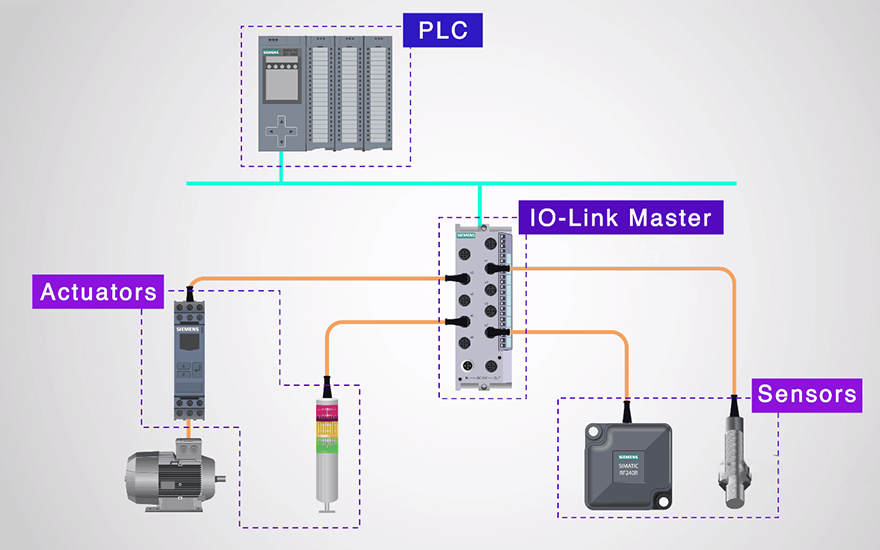

IO-LINK技术行业是以IO-LINK协议为核心,围绕工业自动化场景通信需求形成的产业领域,核心产品涵盖IO-LINK主站、从站模块、通信接口及配套组件,基于IEC61131-9国际标准构建,可通过3线连接完成数据、电源与控制信号的同步传输,实现新旧生产线的平滑升级。其行业分类可从双维度划分:按应用场景覆盖汽车制造、精细化工、机器人工作站、物流自动化等领域,按产品形态则包括传感器接口、执行器接口、主站模块、网关设备等,核心特性体现在兼容性强、通信高效、智能化程度高三大方面,能实时反馈设备状态数据,为工业互联网的数据分析与决策提供支撑。

行业标准化体系以国际标准为核心、国内标准协同推进,国际层面有IEC61131-9明确通信协议与接口要求,我国主导的AUTBUS技术纳入IEC61158系列标准,形成与IO-LINK互补的工业通信体系,AS-i5总线协议更将IO-LINK集成其中,进一步拓展了应用边界。

最近3-5年,中国IO-LINK技术行业经济指标表现亮眼。盈利性方面,得益于工业自动化升级的刚性需求与技术溢价效应,头部企业毛利率维持在30%以上,带有IO-LINK功能的产品附加值显著高于传统工业通信产品;成长速度上,随着工厂自动化渗透率提升,行业呈现加速增长态势,带有IO-LINK的传感器市场快速扩张,间接反映整体产业规模的增长趋势;附加值提升空间巨大,随着IO-LINK与边缘AI、工业互联网的融合,产品从单纯通信接口向“通信+数据预处理+状态监测”的集成化解决方案演进,价值较传统产品提升50%以上。

行业进入壁垒呈现多层次特征,技术上需掌握协议兼容、工业抗干扰、低功耗设计等核心能力,Maxim推出的IO-LINK环境光传感器已实现回形针大小的超小体积设计,技术门槛显著;渠道上需建立长期技术服务与供应链合作体系,工业领域客户粘性极强;市场准入需通过汽车、化工等行业的严格第三方检测;必要资本量集中在研发与生产线建设,核心芯片与精密制造设备需大额初始投资;退出壁垒则源于专用设备的资产专用性强,转型成本较高。风险性主要集中在技术迭代与标准衔接,而行业周期处于成长期,受宏观经济影响较小,更多受益于制造业升级的长期趋势,竞争呈现“高端垄断、中端竞争、低端混战”的格局,国际巨头主导高端市场,本土企业在中低端市场加速突围。

IO-LINK技术行业的蓬勃发展离不开有利的市场环境支撑。政策法律层面,《“十四五”智能制造发展规划》明确推广工业通信协议标准化应用,《工业互联网创新发展行动计划》强调加强工业通信技术创新,我国主导制定的AUTBUS国际标准更提升了国内产业在国际标准制定中的话语权,政策引导制造业企业加大自动化改造投入,为连接器等配套产业的国产化提供了政策红利。

经济环境方面,我国制造业增加值稳居世界第一,2024年PMI连续处于扩张区间,工业经济复苏态势明显,尽管部分传统制造业投资增速放缓,但智能制造作为“新质生产力”核心组成部分,获得政策与资本双重支持,工业企业盈利改善直接扩大IO-LINK技术市场需求,产业链自主可控导向更推动本土IO-LINK企业替代进口,为国内连接器企业创造配套机会。

社会环境层面,制造业“用工难、用工贵”问题日益突出,2024年制造业从业人员平均工资持续上涨,推动企业加速自动化转型,形成IO-LINK技术的刚需场景;高校与职业院校加大相关专业布局,提供充足人才储备;“数字化转型”成为行业共识,降低了技术推广的认知门槛;IO-LINK技术助力工业“双碳”目标,符合绿色发展导向,而城镇化率提升至66%以上形成的工业集群化,为技术规模化应用提供了地理基础。

技术环境方面,IO-LINK核心技术聚焦通信协议优化、小型化封装与低功耗设计,传输速率可达230.4kbps,满足工业实时性要求,超小型化成为重要趋势,同时与边缘AI、工业互联网的深度融合加速,意法半导体推动边缘AI与IO-LINK结合,实现设备智能化升级与快速部署,与AS-i5等总线协议的集成更形成灵活通信解决方案,这些技术创新既扩大了IO-LINK应用场景,也对连接器的精密制造、信号传输稳定性提出更高要求,倒逼连接器行业技术升级。

全球IO-LINK技术行业已进入成熟增长期,呈现“欧美领先、亚太追赶”的格局,市场结构以工业自动化为核心,汽车制造、机械加工、物流自动化是三大主要应用领域。行业发展特征体现为标准化程度高、应用场景深度渗透、技术融合加速,竞争格局上,Pepperl+Fuchs、Omron、ifm、罗克韦尔自动化等国际巨头凭借技术积累与品牌优势占据全球主要市场份额,2022年中国市场前三大厂商合计占有较高份额。

全球市场区域分布呈现产业集聚特征,欧洲作为技术发源地,德国、法国等制造业自动化水平高,技术渗透率领先,企业注重产品可靠性与工业环境适应性,深度绑定下游场景、推动标准统一化的发展经验值得借鉴;北美市场以美国为核心,受CIP网络竞争影响,主要应用于汽车工业与物流自动化,企业注重兼容性与系统集成能力,通过与工业软件、物联网平台融合提升附加值,为连接器企业提供“通信+软件”一体化配套的借鉴方向;日本与韩国依托本土制造业优势,在电子制造、机器人领域应用广泛,特点是“精准细分+小型化创新”,在微型连接器与高防护性能产品上表现突出,对我国连接器企业应对小型化趋势具有重要参考意义;东南亚、印度等新兴市场处于自动化升级初期,渗透率低但增长潜力显著,为连接器企业提供前瞻性布局机会。

国际重点企业运营模式各有侧重,MaximInte grated聚焦核心芯片与传感器的IO-LINK接口技术,通过高集成度产品与高效电源解决方案构建优势;南京诚达等企业提供“产品+解决方案”一体化服务,在机器人工作站、精细化工生产线等场景深度应用。

过去五年,IO-LINK技术行业竞争形势呈现鲜明的“金字塔”格局。现有企业间竞争集中在技术性能、品牌口碑与客户服务,国际巨头占据高端市场,本土企业通过成本控制与定制化服务在中低端市场竞争;潜在进入者面临较高的技术、渠道与资本壁垒,协议兼容与工业认证门槛显著,短期内难以冲击现有格局;替代品威胁相对较小,IO-LINK在中低端工业通信领域具有不可替代性,高端市场虽面临EtherNet/IP等工业以太网竞争,但点对点通信优势在传感器与执行器连接场景中仍具竞争力;供应商议价能力集中在核心芯片与关键零部件领域,少数国际厂商掌握核心技术,议价能力较强,而客户议价能力因应用场景不同存在差异,大型制造企业议价能力较强,中小企业更注重产品稳定性与服务质量。

行业SWOT分析显示,优势在于开放标准、低成本与高兼容性,能满足制造业自动化升级需求;劣势是国内企业技术研发能力不足,核心零部件依赖进口,高端市场份额较低;机会来自智能制造政策推动、应用场景扩张与国产替代趋势;威胁包括国际技术竞争、协议兼容风险与宏观经济波动带来的需求不确定性。

中国IO-LINK技术行业竞争呈现“国际品牌主导、本土企业崛起”的二元格局,国际品牌占据汽车制造、高端装备等核心领域,本土企业如南京诚达等通过聚焦细分场景、提供定制化解决方案,在中低端市场快速成长,部分实现产品出口,本土企业的核心竞争力体现在成本、渠道与场景适配能力,而国际企业则凭借技术品牌与全球供应链优势保持高端市场主导地位。

国内外竞争的核心差距在于技术深度与品牌影响力,国内企业在成本与渠道上具有优势,国际企业在小型化、集成化与抗干扰技术上领先,国内主要企业动向集中在技术研发与场景拓展,通过参加行业展会、推出一体化解决方案深耕细分领域,部分企业加大研发投入推动产品高端化,拟在建项目集中于生产线建设与研发中心设立,行业并购重组活动相对较少,未来预计向技术整合与规模扩张方向发展。

展望2025-2031年,中国IO-LINK技术行业将进入规模化发展的黄金期,政策、技术与需求的多重利好将推动行业持续增长。行业五年规划层面,IO-LINK技术契合国家制造业升级战略,《“十四五”智能制造发展规划》等政策将持续推进,国家有望进一步完善工业通信协议标准体系,推动IO-LINK与工业互联网、人工智能深度融合,地方层面广东、江苏、浙江等制造业大省已将工业自动化升级纳入发展重点,通过财政补贴、试点示范加速区域推广。

市场发展潜力巨大,随着制造业自动化渗透率提升,汽车工业、机器人、物流自动化等核心应用场景需求将持续扩张,尤其在人形机器人、工业机械臂等新兴场景中,IO-LINK的即插即用优势将充分发挥,带动主站、从站模块及配套产品市场规模稳步增长。这一发展趋势为连接器行业带来了三大核心机遇:一是需求规模的持续扩张,IO-LINK设备的规模化应用将直接带动连接器配套需求增长,每台IO-LINK主站模块需配备多个通信连接器,传感器与执行器的智能化升级更将增加连接器单机用量;二是产品结构的高端化升级,IO-LINK技术的小型化、集成化趋势,推动微型连接器、高密度连接器需求增长,Maxim的超小型IO-LINK传感器已验证这一趋势,要求连接器实现0.3mm级别的针脚间距与紧凑封装设计,同时工业环境的严苛要求提升高防护、抗干扰连接器的市场占比,在化工、汽车制造等场景中,连接器需具备防水、防尘、抗振动等性能,附加值显著高于普通连接器;三是国产替代的市场空间,随着本土IO-LINK企业的崛起,配套连接器的国产化需求将持续增加,本土连接器企业有望通过技术创新与成本优势实现进口替代。

行业发展的有利因素集中在政策支持、技术创新与需求扩张的三重驱动,政策层面智能制造与工业互联网相关政策持续赋能,技术层面IO-LINK与边缘AI、工业以太网的融合拓展应用边界,需求层面制造业自动化升级与国产替代趋势共同扩大市场空间;不利因素则包括技术瓶颈与标准衔接问题,国内企业在核心芯片、精密制造工艺上仍存在短板,部分高端连接器依赖进口,不同工业通信协议之间的兼容问题可能影响IO-LINK技术推广速度,进而制约连接器需求释放。

总体而言,2025-2031年IO-LINK技术的爆发式增长将为连接器行业打开广阔的成长空间,机遇集中在需求规模扩张、产品高端化升级与国产替代三大方向。未来,能够精准把握IO-LINK技术小型化、集成化趋势,突破高精密制造与抗干扰技术瓶颈,深度绑定下游IO-LINK设备企业的连接器厂商,将在市场竞争中占据优势地位。同时,作为深耕连接器18年企业,万连科技将继续加强与IO-LINK技术企业的协同研发,提前布局新兴应用场景,才能充分享受行业发展红利,实现自身高质量增长,成为制造业升级浪潮中的核心受益者。