2025年的线束行业正站在产业变革的十字路口:一边是新能源汽车、智能装备等下游市场爆发带来的需求红利,一边是原材料波动、技术迭代与贸易壁垒形成的多重压力。这场冰与火的交织中,行业究竟将步入寒冬还是迎来春天?透过全球市场数据与产业动态,或许能找到答案。

全球线束市场规模与增长趋势

上游市场规模扩张与中国地位跃升

全球线束市场正以高压与智能线束为核心引擎实现量级突破。2025年全球高压线束市场规模预计突破180亿美元,中国以45%的占比成为全球最大市场,规模达750亿元人民币。国内汽车线束市场规模2025年已突破1200亿元,较2023年的800亿元实现显著增长,预计到2030年将进一步攀升至1800-2000亿元区间。

中国线束产业已从制造基地向创新核心转型,全球市占率从2021年的3-4%提升至2025年的15%以上,预计2030年将突破41%。立讯精密收购德国莱尼50.1%股权、富士康收购AUTOKABEL等案例,标志着中国企业正通过全球化并购加速产业链整合,从本土供应商向全球系统集成商跨越。

下游需求结构:汽车主导,多领域协同增长

汽车行业仍是绝对核心驱动力,2025年国内线束市场中汽车领域占比超80%,其中新能源汽车线束占比达62.5%(750亿元),单车线束价值量较传统燃油车提升40%-65%,高端智能车型突破5000元大关。这一增长主要得益于800V高压平台的普及,2025年该架构车型渗透率已达15%,直接推动耐压1000V以上的高压线束需求倍增。

电子与工业装备领域成为重要补充:消费电子线束受益于AI服务器算力升级,高速同轴线缆用量年均增长25%;工业机器人专用线束市场规模年增速达18%,在伺服电机连接等场景需求旺盛。人形机器人领域虽尚处起步阶段,但2024年市场规模已达1.2亿元,预计2029年将激增至81.6亿元,柔性关节线束、高速数据传输线束需求快速增长。

头部整合与中小突围的生存博弈

全球线束市场呈现外资主导、本土崛起的寡头竞争态势,日本矢崎、住友电气、美国安波福等传统巨头CR3达71%,在高压线束、10Gbps车载以太网等领域拥有显著专利优势。但本土企业正加速破局,沪光股份、万连科技、天海等实现企业定制线束量产,并进入特斯拉、比亚迪供应链。

行业集中度提升使中小工厂转型。头部企业通过并购+技术整合实现规模扩张,如立讯精密收购莱尼后,联合年营收超300亿元,加速布局中国新能源市场。缺乏技术优势的中小工厂则聚焦医疗设备无菌线束、特种工业线束等细分市场,通过定制化服务实现小而美发展。

机遇与挑战的双重变奏

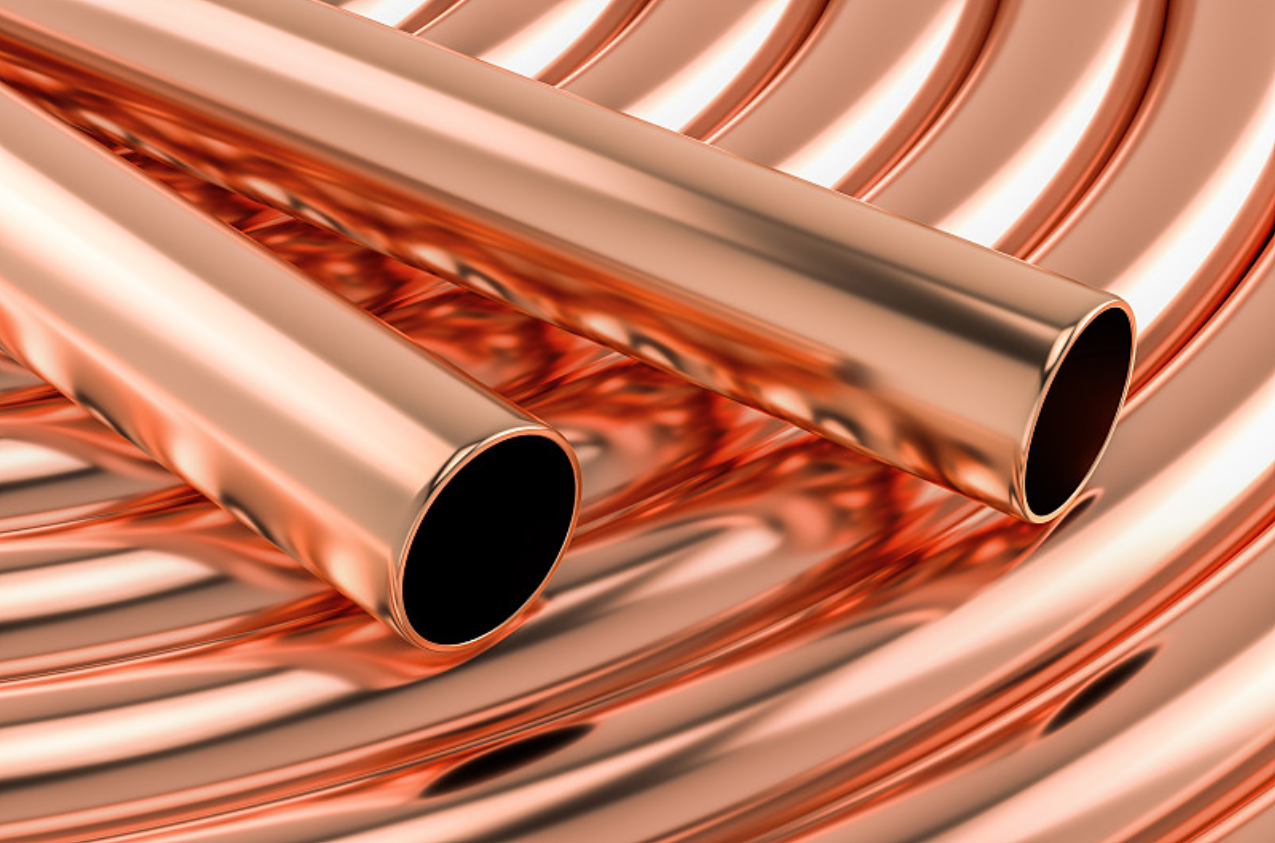

铜价波动始终是线束行业的达摩克利斯之剑,2025年国内现货铜价突破8万元/吨,而铜材占线束原材料成本的65%-80%,铜价每上涨10%将导致行业利润收窄3-5个百分点。供给端铜矿扩产周期长、需求端新能源领域耗铜激增的供需失衡格局短期难以改变,摩根大通预测2026年铜价均价或达1.1万美元/吨。原材料结构升级带来新的成本变量。铝导线替代可降低40%材料成本,但专用端子、精密压接设备等前期投入形成转型门槛;沪光股份通过纳米涂层技术将铝导线导电率提升至铜的97%,一定程度上平衡了成本与性能。头部企业通过期货套保覆盖率提升至65%以上对冲风险,而中小工厂多被动承受价格波动影响。

全球贸易政策正重构线束行业出口格局,2025年7月欧盟通过POPs法规修订草案,将多溴二苯醚限值从500mg/kg骤降至10mg/kg,未达标产品将面临召回与年营业额4%的罚款风险。加之RoHS2.0新增邻苯二甲酸酯限制、WEEE指令要求汽车线束回收率超75%,绿色壁垒持续升级。区域贸易协定推动供应链布局调整,美国拟对进口铜加征25%关税,使企业在北美布局本地化生产;东南亚自由贸易区的关税优惠则吸引中国企业建立海外基地,形成区域化供应链以规避风险。

技术迭代重塑行业竞争内核,高压化、轻量化、智能化成为三大核心方向。高压领域,800V平台推动线束耐压等级跃升至1000V以上,硅胶绝缘+三层屏蔽结构成为标配,宁德时代与安波福联合开发的液冷线束已实现1000V平台500A持续电流传输;轻量化方面,铝导线应用占比2025年达22%,配合碳纤维护套可实现线束总成减重30%;智能化维度,车载以太网线束搭载率突破40%,理想L9采用以太网后线束长度减少40%,延迟降低60%。技术升级带来显著价值重构,L2+以上车型高速线束价值达1500元,较L2级提升2倍,智能线束系统使产品毛利率从传统的15%提升至35%。

劳动力成本上升与专业人才短缺形成双重挤压,2025年线束行业人工成本较2020年上涨45%,而自动化率不足30%的中小工厂受影响最为严重。高压线束工程师、智能线束测试专员等岗位缺口显著,部分企业薪资溢价提升至50%仍一才难求。人才结构失衡加剧行业分化,头部企业通过与高校共建实训基地突破瓶颈,中小工厂则在技术转型中步履维艰。

在变革中寻找生机

1.产品差异化:跳出同质化竞争陷阱

高端化与细分市场突破成为差异化核心路径。沪光股份聚焦800V高压线束,通过ISO26262功能安全认证切入特斯拉供应链,产品毛利率达32%,远超行业平均水平;部分中小工厂专注医疗设备无菌线束、工业机器人耐高低温线束等特种产品,客户粘性较通用线束提升60%。

技术赋能产品创新是关键支撑。泰科电子推出 0.19mm² 铜包钢复合线方案,实现降铜率 60%、减重 30% 的双重优势;莱尼的铝导体高压电缆方案使非屏蔽电缆重量减少 40%,成为新能源车企优选;万连科技推出的模块化高压复合线束方案,在满足耐温与抗振(10-2000Hz 循环无故障)核心需求的同时实现减重 25%、材料成本降低 18%,目前已批量应用于工业储能电站与新能源商用车领域。

2.供应链优化:构建成本与韧性的平衡

垂直整合与数字化管理成为供应链优化抓手。上游端,头部企业通过参股铜材企业、与材料厂商联合研发控制成本;中游生产端,引入自动化压接设备(精度±0.1mm)使人工成本降低40%,数字孪生技术将测试周期缩短50%;下游端,建立战略库存预警系统,将交付周期从30天压缩至15天。

风险对冲机制不可或缺。针对原材料波动,采用长单+期货套保组合策略,立讯精密通过该模式将铜价波动对利润的影响控制在±5%以内;针对供应链中断风险,推行双供应商制度。

3.研发投入:把握创新与回报的平衡点

精准化与协同化研发提升投入效率。头部企业研发投入强度达7.8%,聚焦高压绝缘材料、智能传感集成等关键领域,沪光股份的铝导线纳米涂层技术研发投入占比达营收的5%,成功实现技术转化;中小企业采取产学研合作+技术外购模式,通过授权使用头部企业非核心专利降低研发成本。建立研发回报评估体系至关重要,安波福聚焦智能汽车架构(SVA)研发,将开发周期缩短6个月,研发投入回报率提升至28%。

4.市场多元化:降低单一依赖的风险敞口

客户与区域多元化并行推进。在客户结构上,从依赖单一主机厂转向整车厂+电子设备商+工业客户多元布局,河南天海集团将商用车线束业务占比提升至30%;在区域布局上,借力国产新能源车出海浪潮,2025年国内线束企业出口订单年均增幅达28%,欧洲市场占比超40%。后市场与新兴领域同步发力,汽车后市场维保线束2025年规模达280亿元,毛利率较前装市场高15%;储能、人形机器人等新兴领域专用线束单价超2万元,成为新利润增长点。

未来发展趋势 技术与市场的双重变革

新兴应用领域:打开增长新空间

多领域爆发驱动线束市场持续扩容。人形机器人领域,随着特斯拉Optimus等机型量产,柔性关节线束需求快速增长;储能领域,大型储能电站的高压连接需求使线束单车价值量突破1万元;6G通信与AI服务器领域,高速率特种线束需求年均增长35%。细分场景专业化需求凸显,医疗影像设备防辐射线束、深海装备耐高压线束等特种产品,形成高附加值、低竞争蓝海市场,毛利率有望维持在40%以上。

智能制造:重构生产体系

数字化与自动化转型进入深水区。预计2030年国内线束工厂自动化率将从2025年的35%提升至55%以上,AI质检将缺陷率从0.5%降至0.1%,数字孪生技术使生产效率提升50%。柔性生产线成为标配,可实现多品种、小批量订单快速切换,生产周期缩短40%。工业互联网平台应用加速,通过连接设备、物料与订单数据实现全流程可视化管理,头部企业已通过该模式将在制品库存降低30%,交付准时率提升至98%。

绿色环保:驱动材料与工艺革新

环保法规倒逼产业全面升级。欧盟《新电池法规》要求2030年线束回收率超95%,生物基材料(如巴斯夫Ultramid®Bio)应用加速,其碳足迹较传统材料减少60%,已在荣威L7等车型量产。PFAS禁令推动PPS材料替代传统含氟绝缘材料,其耐温260℃、易回收的优势显著。绿色制造工艺普及,辐照交联技术使绝缘材料耐温等级从120℃提升至250℃,同时降低能耗20%;无铅焊接、模块化设计等工艺优化,使产品全生命周期环境影响降低35%。

全球格局呈现西退东进态势,中国企业凭借成本优势与技术突破,预计2030年全球市占率将突破60%。区域化供应链布局加速,东南亚基地承担中低端产能,本土工厂聚焦高端产品研发,形成全球分工+本土创新格局。技术标准话语权提升成为关键,中国企业正主导制定高压线束、智能线束等国际标准,沪光股份参与的《电动汽车高压线束技术要求》已进入ISO标准审议阶段,标志着从跟跑向领跑转变。

作为线束领域重要参与者,万连科技需立足行业趋势,从四维度构建核心竞争力:产品端依托全品类连接器基础,向高压化、智能化线束延伸,短期聚焦新能源汽车线束,突破关键方案并通过双认证切入头部车企,中长期布局人形机器人柔性线束与储能高压系统,同时打造工业耐高低温、医疗无菌等细分特色产品;技术端构建“材料+工艺+智能”体系,联合高校研发关键材料、引入认证生产线提升精度效率、开发内置传感的智能线束,深化产学研缩短研发周期;供应链端通过上游长期协议与铝代铜方案控成本,中游数字化改造提效减库存,以双基地+双供应商保障韧性,市场端国内绑定车企并开拓工业储能,形成全面竞争优势。

在变革中拥抱春天

2025年的线束行业没有绝对的寒冬,也非全民的春天,而是适者生存的进化之战。原材料波动与贸易壁垒构成的寒冬压力,实则是产业升级的催化剂;新能源、智能化带来的春天机遇,只属于提前布局技术创新与供应链升级的企业。

未来五年,线束行业将完成从传统制造到高技术产业的蜕变,技术创新、绿色制造与全球化运营能力成为核心竞争力。中国企业正迎来改写全球格局的机遇,万连科技等本土企业若能锚定高端化、智能化方向,有望成长为全球领军力量。行业的春天,终将属于在寒冬中积蓄力量、在变革中主动求变的前行者。