农业机器人是融合机械工程、人工智能、传感检测等多学科技术的智能化装备,通过自主感知、决策与执行,实现农业生产环节的自动化作业,是智慧农业发展的核心载体。其发展分三阶段:20世纪80年代-21世纪初为探索期,以挤奶机器人等单机设备为主,仅能完成单一任务;2010-2020年进入成长初期,植保无人机等移动设备兴起,适配场景扩展;2020年起步入加速期,AI与大数据推动设备向“全周期覆盖”转型。

按应用场景,其分为种植类(38%)、采摘类(29%)、植保类(24%)及其他(9%)。核心价值显著:单台植保无人机日均作业超1000亩,抵50人效率;多光谱技术降农药用量30%、提水肥利用率40%;疫病监测机器人提前7天预警,降损失60%。2025年,其已从示范应用转向规模化普及。

农业机器人行业发展相关政策

全球及中国均已构建多层次政策体系,推动农业机器人产业发展。国际层面,欧盟“共同农业政策”将智能农机纳入农业补贴范围,对购置自动化设备的农场给予30%成本补贴;日本出台《机器人新战略》,明确2030年农业机器人渗透率达到50%的目标,重点扶持采摘与分拣机器人技术研发。

中国政策呈现“顶层设计+地方落实+标准完善”的立体架构。国家层面,《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出“加快智能农机装备研发推广,推动农业机器人在大宗作物生产中的应用”,将农业机器人纳入农机购置补贴目录,综合补贴率达35%-45%。2024年中央一号文件进一步明确,对智慧农业示范园中的机器人装备给予额外10%补贴,带动2024年农业机器人采购量同比增长67%。地方层面,山东、江苏等农业大省建立“首台套”装备奖励机制,对本土企业研发的采摘机器人给予最高500万元奖励;广东、浙江针对植保无人机推出“作业补贴”,每架次补贴200元,推动珠三角地区植保无人机渗透率突破40%。

政策创新还聚焦产业链协同,2025年工信部联合农业农村部发布《智能农业装备产业链协同行动方案》,提出建设15个产学研用示范基地,重点攻克减速器、高精度传感器等“卡脖子”技术,同时建立农业机器人性能评价标准体系,统一作业精度、续航时间等8项核心指标,为产业规范发展奠定基础。

产业链:从核心部件到场景应用的全链条升级

(一)上游

上游核心部件是农业机器人性能的关键支撑,2023年统计农业机器人市场规模已突破70亿元,预计2025年将达110亿元,年复合增长率22%。各细分领域呈现“国产化加速、高端依赖进口”的格局,不同部件的技术突破与市场格局各有侧重。

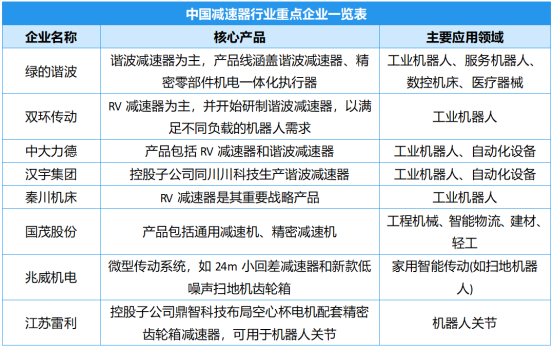

减速器:作为运动控制核心部件,RV减速器与谐波减速器占成本比重超25%。目前中低端市场国产化率达60%,绿的谐波、南通振康等企业产品适配植保无人机等设备;但高端市场仍由日本纳博特斯克、哈默纳科主导,其RV减速器定位精度达±1弧分,占据智能采摘机器人90%以上份额,国产化替代仍需突破材料与工艺瓶颈。

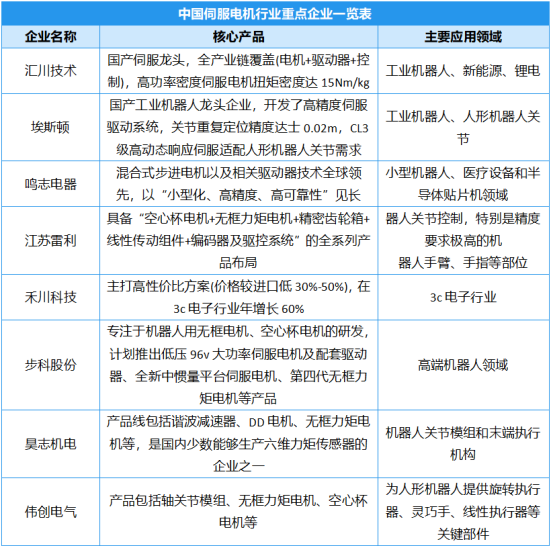

伺服电机:直接影响机器人作业稳定性,2023年农业机器人专用伺服电机市场规模达18.7亿元。国产企业汇川技术、埃斯顿推出的防水防尘伺服电机(IP67防护等级)已实现批量应用,占中低端市场75%份额;高端市场中,松下、西门子的伺服电机凭借低能耗(效率达95%以上)、长寿命(10万小时无故障)优势,仍占据精密采摘机器人等场景主导地位。

控制器:相当于机器人大脑,2023年市场规模达41.3亿元,国产化率提升至58%。32位MCU芯片渗透率超90%,边缘计算控制器应用比例从2021年的18%升至2023年的42%,配备AI加速单元的控制模块在植保机器人中装机量年增长75%。极飞科技自主研发的农业专用控制器,可集成16路传感器信号,适配多场景作业需求,成本较进口产品降低40%。

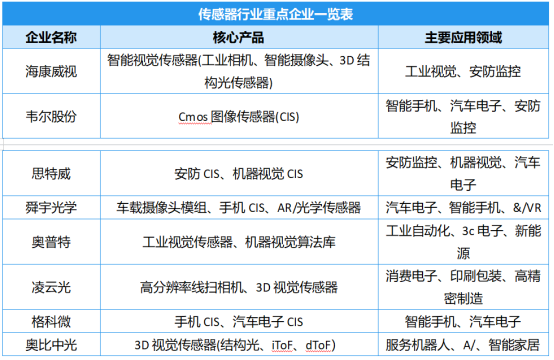

传感器:是机器人感知环境的核心,2023年市场规模达28.6亿元,预计2025年突破45亿元。国产环境监测传感器已占据65%市场份额,温湿度、土壤pH值检测传感器国产化率分别达78%、71%;但高精度传感器仍依赖进口,激光雷达在果园机器人中出货量2023年达8.2万台,单线雷达成本降至1800元以内,多线激光雷达则以禾赛、速腾等企业为主,进口替代空间较大。多模态融合成为趋势,2025年集成3种以上传感器的智能节点模组将占60%市场份额。

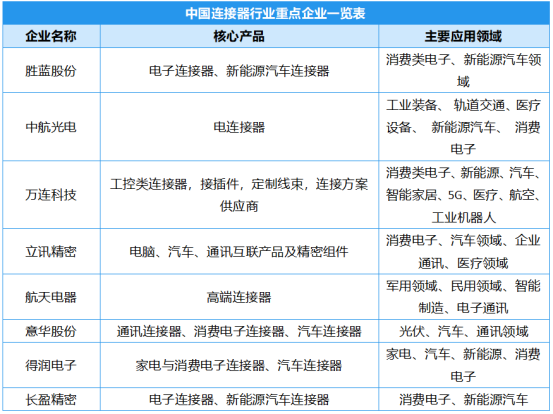

连接器:保障机器人在复杂环境下稳定运行,需具备防水、抗振动、耐腐蚀特性。国内品牌万连科技的M12系列连接器凭借IP67防护与抗振动(10-2000Hz)设计,成为高端农业机器人主流选择;中航光电的板对板连接器支持0.3mm超小间距,适配机器人小型化需求,宁波速普的矩形连接器集成电源与信号接口,简化设备布线,目前在植保无人机领域市占率已达35%。

(二)中游

中游作为农业机器人产业的核心环节,涵盖设备研发制造与市场竞争,全球及中国市场规模、投融资动态与竞争格局均呈现显著特征。

全球市场高速增长,2024年规模达89亿元,同比增34.85%,预计2025年突破114亿元。区域上亚太占比42%(中、日为核心),北美、欧洲各占28%、22%,后者主攻高端精密设备。细分领域农业无人机占比42%,播种机器人、智能温室系统紧随其后。

中国市场呈现多统计口径增长态势:2024年既有34亿元(同比增17.24%)的统计,农业农村部数据则达128亿元(同比增67%),2025年预计突破200亿元。场景中设施农业机器人占37%,畜牧养殖机器人年增34%;区域呈“东强西扩”,华东、华南合计占57%,西南茶园机器人市占率达29%。

资本市场持续加码,2023年投融资规模48亿元(同比增35%),聚焦高端部件(融资占比32%)、全周期方案(极飞科技获D轮20亿元)及细分场景。2025年1-9月融资额7.53亿元,AI与核心零部件成热点,头部企业加速资本化,极飞科技2025年递表港交所,大疆农业计划启动IPO募资50亿元。

竞争呈“双寡头引领+细分突围”,2023年CR5达58%。极飞科技以31.2%市占率居首,大疆农业紧随其后(28.7%),二者在全球农业无人机领域分别以17.1%、超50%市占率领跑。外资品牌占32%,约翰迪尔等聚焦高端市场。科沃斯农业、大疆农服等在设施农业、植保无人机等细分领域市占率领先。

(三)下游

下游应用场景是农业机器人价值落地的关键,农业各环节机械化率提升与智慧农业发展,共同推动机器人需求释放。

机器人推动机械化从“单点突破”向全链条延伸。种植环节,植保无人机2023年渗透率32%,预计2028年达75%,长江中下游水稻区已至39%;采摘环节,果蔬采摘机器人渗透率2023年升至19.4%,设施果蔬领域达28%;畜牧、加工环节渗透率分别超25%、达18%。但“中间强、两端弱”问题仍存,产前测绘与产后分拣机械化率不足30%,市场空间广阔。

智慧农业提供核心应用场景,2023年市场规模2500亿元,2025年将破4000亿元,农业机器人占投入比重18%。全国2000余个智慧农业示范园,平均每园配机器人30台以上,带动设备采购翻倍。家庭农场等新型主体2023年采购占比超60%,推动应用向中小农户下沉。

未来发展趋势

农业机器人正向“产前-产中-产后”拓展,产前测绘机器人勘察效率超人工50倍,产中“无人机+地面设备”协同模式普及,极飞全周期系统降本20%,产后AI分拣准确率达95%。预计2028年全周期解决方案占比将从15%升至45%。

技术聚焦高精度、低功耗与强适配。AI大模型赋能自主决策,大疆2025年将推出识别率98%的植保无人机;光伏供电设备续航达8小时,氢能技术2027年拟商用;微型设备适配复杂场景。2030年高精度减速器、传感器国产化率有望超85%。

市场规模持续高速扩张,全球市场年增15%以上,2032年将达1854.8亿元。中国增速领跑,2025-2030年复合增长率超25%,2030年规模破800亿元,占全球35%。畜牧养殖、茶园管理机器人增速领先,植保无人机2028年渗透率将达75%,中西部成新增长极。

竞争格局向生态化演进,竞争升级为“硬件+数据+服务”生态比拼。极飞开放数据接口接入2000余家企业,大疆农服平台服务超1亿亩。华为与约翰迪尔、百度Apollo等跨界合作频繁,2030年CR5将破55%,形成生态主导企业与细分服务商共存格局。

2025年的农业机器人行业正处于从“单一作业”向“全周期覆盖”的关键转型期,政策扶持、技术突破与需求升级形成三重驱动。中国市场凭借庞大的农业基数、快速的技术迭代与完善的政策体系,已成为全球产业增长的核心引擎。尽管高端核心部件仍依赖进口,但国产企业通过场景创新与产业链协同,正逐步实现从“跟跑”到“领跑”的跨越。未来,随着全周期解决方案的普及与核心技术的突破,农业机器人将彻底重构农业生产模式,为农业现代化提供坚实支撑,推动中国从农业大国向农业强国迈进。